-

近代中国思想文化的演化,面临着如何处理中国传统思想和近代西方思想文化之关系的抉择。阅读材料,回答问题。

材料一 “两千多年前的孔子、孟子便主张民权”;“三民主义首渊源于孟子……孟子实为我等民主主义之鼻祖”。

“组织联邦共和政体……将取欧美之民主以为模范,同时仍取数千年前旧有文化而融贯之”。

“中国历代的考试制度……合乎平民政治”;“从前设御史台谏的官,原来是一种很好的制度”;“采用外国的行政权、立法权、司法权,加入中国的考试权和监察权,连成一个很好的完璧”

——摘自《孙中山全集》

(1)孙中山曾自述其“所持主义,有因袭吾国固有之思想者,有规抚欧洲之学说事迹者,有吾所独见而创获者”。据材料一并结合所学知识,概括指出孙中山民权主义思想中分别属于“因袭”、“规抚”和“创获”的内容。

材料二 就对待思想文化的传统性和现代性的关系问题,在孙中山之前,19世纪下半叶有人认为二者可以并行不悖,形成了新学为用、旧学为体的解决模式;在孙中山之后,又有人突出并夸大现代性与传统性的差异和对立,出现以破旧立新的方式来解决二者关系的模式。前者偏于保守,而后者又偏于激进。

——据王钧林《孙中山的民权主义与儒家的民本主义》

(2)结合所学知识,分别概括指出材料二中的两种“模式”的主要主张。

材料三 宇宙的进化,全仗新旧二种思潮,互相挽进,互相推演,仿佛像两个轮子运着一辆车一样;又像一个鸟仗着两翼……我确信这两种思潮,都是人群进化所必要的,缺一不可,我确信这两种思潮,都应该知道,须和它反对的一方面并存同进,不可妄想灭尽反对的势力,以求独自横行的道理……我又确信这两种思潮,一面要有容人的雅量,一面更要有自信独守的坚操。

——李大钊《新旧思潮之激战》

(3)概括材料三的基本观点,并据此对材料一、二中处理思想文化传统性与现代性关系的几种方式做简要评论。(先明确观点再作答)

难度: 中等查看答案及解析

-

社会生活的变化是社会变迁的反映。阅读材料,回答下列问题。

材料一 子曰:“父母在,不远游,游必有方。”

——《论语•里仁》

(1)中国古代强调“父母在,不远游”,这种观念的经济和思想基础是什么?在现代社会中,你如何看待这一观念?

材料二 天津大事年表

1860年《北京条约》签订。

1906年天津电车电灯 公司举行环城有轨电车通车典礼。

1906年4月,北洋女子师范学堂举行成立典礼。

1907年2月,《醒俗画报》创刊。宗旨是“唤醒国民,矫正陋俗”。

(2)依据材料归纳天津发生了哪些变化?结合材料和所学知识分析这些变化的原因。

材料三 1912年,孙中山在给上海中华国货维持会的复函中说:“礼服在所必更,常服听民自便,此为一定办法,可无疑虑……去辫之后,亟于易服,又急切不能得一适当之服式以需应之,于是争购呢绒,竟从西制,致使外货畅销,内货阻滞,极其流弊,诚有如来书所云者。”

——摘自《论辛亥革命前后的服饰改革》

(3)依据材料三和所学知识,分析民国初年“易服”改革的影响?

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读材料,回答问题:

材料一论中国古今社会之变,最要在宋代。宋以前,大体可称为古代中国。宋以后,乃为后代社会。秦前,乃封建贵族社会。东汉以下,士族门第兴起。魏晋南北朝迄于隋唐,皆属门第社会,是古代变相的贵族社会。宋以下,始是纯粹的、平等的平民社会。就宋代而言,政治经济,社会人生,较之前代,莫不有变。学术思想亦如艺术,亦均随时代而变

——钱穆《理学与艺术》

(1)依据材料一并结合所学知识,说明作者提出“古今社会之变,最要在宋代”的理由。 (分清角度,从三个方面回答)

材料二学者认为中国近代社会转型的进程从19世纪五六十年代到20世纪二三十年代。主要经历了被动开放、经济起步、政体变革、思想解放四个时期。这是一种社会质变,即社会生活各个领域、各个层面发生了整体性的变革

——陈国庆《中国近代社会转型研究》绪论

(2)依据材料二并结合19世纪五六十年代到20世纪二三十年代的史实,概括中国近代社会转型的表现。(仔细审题,只答四点)

材料三从现在起,开始了由城市到乡村并由城市领导乡村的时期。党的工作重心由乡村移到了城市。……使中国稳步地由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家。……中国的革命是伟大的,但革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。

—毛泽东在中共七届二中全会上的报告(1949年3月)

(3)依据材料三并结合所学知识,说明“城市到乡村”“城市领导乡村”的时代背景和基本内涵。

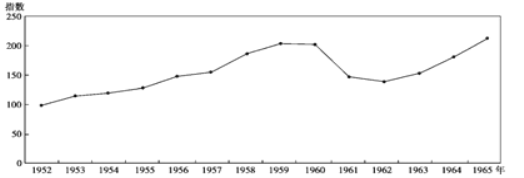

材料四1952—1965年国民生产总值指数图(1952年=100)

—摘编自国家统计局国民经济综合统计司编《新中国五十年统计资料汇编》

(4)依据材料四,概括指出20世纪五六十年代我国国民生产总值的变化轨迹,并分别分析其主要原因。(选一个时间点作答)

难度: 中等查看答案及解析