-

2020年是天坛建坛600周年。学校开展“天坛”历史文化主题学习活动,请你完成下列任务。

1.下面是学案上的一段文字。阅读这段文字,完成小题。

天坛为明清两代皇帝“祭天”“祈谷”的场所,分为内坛、外坛两部分。内坛又以墙分为南北两部分。北为“祈谷坛”,用于春季祈祷丰年,中心建筑是“祈年殿”;南为“圜丘坛”,专门用于“冬至”日祭天,中心建筑是一巨大的圆形石台,名“圜丘”。两坛之间以一长360米、高出地面的“丹陛桥”相 ① ,整体形成一条南北长1200米的天坛建筑轴线,轴线两侧为大面积古柏林。西天门内南侧建有“斋宫”,是祭祀前皇帝斋戒的居所。西部外坛设有“神乐署”,掌管祭祀乐舞的教习和表演。天坛建筑 ② 伟壮丽,环境庄严肃穆,文化内涵丰富深邃,于1998年被联合国教科文组织确认为“世界文化遗产”。

(1)依次给这段文字中加点的字注音,全都正确的一项是(_______)

A.祈(qí) 乐(lè) B.祈(qǐ) 乐(lè)

C.祈(qí) 乐(yuè) D.祈(qǐ) 乐(yuè)

(2)在这段文字横线处填入汉字,全都正确的一项是(_______)

A.①连 ②弘 B.①连 ②宏

C.①联 ②弘 D.①联 ②宏

2.下面是学生志愿者为参观活动写的部分讲解词。阅读这段文字,完成小题。

天坛建筑中暗藏着许多数字象征。祈年殿柱子的数目,是按照天象建立起来的:内围的四根“龙井柱”象征一年四季;中围的十二根“金柱”象征一年十二个月;外围的十二根“檐柱”象征一天十二个时辰(甲)中围和外围相加为二十四根,象征一年二十四个节气;加上内围为二十八根,象征天上二十八星宿;再加上柱顶端的八根铜柱为三十六根,象征三十六天罡。圜丘共分三层,据统计(乙)每层石阶、台面石和石栏板的数量均采用“九”和“九”的倍数,以应“九重天”之说。更让人赞叹的是,上中下三层台面直径之和为四十五丈,不但是“九”的倍数,还含有“九五之尊”的意思。 。

(1)在上面文段的(甲)(乙)两处分别填入标点符号,最恰当的一项是(_______)

A.(甲)分号 (乙)冒号 B.(甲)句号 (乙)逗号

C.(甲)句号 (乙)冒号 D.(甲)分号 (乙)逗号

(2)结合语境,在上面文段的横线处填入语句,最恰当的一项是(_______)

A.圜丘通过对数字“九”的反复运用,强调了天至高无上的地位

B.天坛建筑通过对数字“九”的反复运用,强调了天至高无上的地位

C.通过对数字“九”的反复运用,以天坛建筑强调天至高无上的地位

D.通过对数字“九”的反复运用,以圜丘强调天至高无上的地位

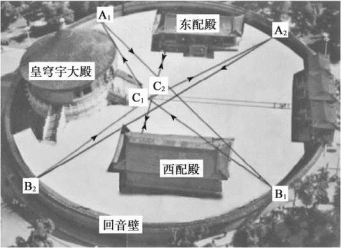

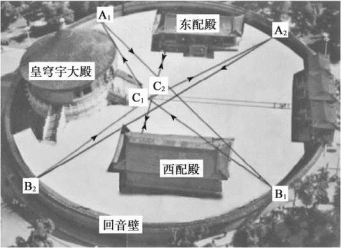

3.物理老师讲解了“三音石”声学现象的机理。下面是一位同学的笔记,他不能确定(甲)(乙)两处横线上的内容。请你根据下面两则资料,帮助他选择两个语句,依次填入(甲) (乙)两处,最恰当的一项是( )

三音石是从皇穹宇正殿门外石阶下向南数起的第三块石头,处于圆形回音壁的圆心。站在三音石上击一次掌,可以听到三个击掌回声。这么神奇的现象是如何发生的呢?研究者们根据回声定位法,通过计算和分析,确定了三音石回声机理:第一个回声是 (甲) ,由于是平面反射,故回声较弱;第二个回声是 (乙) ,虽经历了两倍半径的路程,但由于回音壁墙的反射会聚作用,故回声较强;第三个回声是第二个回声再一次沿回音壁的半径被回音壁有效墙面反射会聚到原处形成,一共经历了四倍半径的路程,虽然也是回音壁墙的反射会聚作用,但传播过程中衰减较大,故回声较弱。

(资料一)

老师提供的示意图

一音石(C1处)、二音石(C2处)回声机理示意图

(吕厚均等《北京天坛声学现象三种机理解释比较研究》,有删改)

(资料二)

老师提示的三个语句

①由击掌声波沿回音壁的半径被回音壁有效墙面第一次反射会聚到原处形成

②由击掌声波被东、西两配殿墙、墙基反射的叠加回波会聚到原处形成

③由击掌声波沿钝角三角形的三边被回音壁有效墙面连续两次反射后会聚到原处形成

A.(甲)② (乙)③ B.(甲)③ (乙)①

C.(甲)② (乙)① D.(甲)① (乙)②

4.同学们在神乐署凝禧殿观看了“中和韶乐”的演出。请你完成下面任务。

(1)下面是一段关于“中和韶乐”的解说词。请你结合这段文字,简要概括“中和韶乐”的内涵。(不超过35字)

“中和韶乐”源于周代的雅乐,明朝之初经重新改组而得名,教习和表演于天坛神乐观 (乾隆时期改称“神乐署”)。它在明清两代用于祭祀、朝会、宴会等,是典型的宫廷音乐。 “中和”出自《礼记·中庸》:“致中和,天地位焉,万物育焉。”这句话的意思是人的修养达到了中正平和,天地便各归其位,万物便生长发育了。“韶乐”,借名于舜时的乐曲《韶》。韶者,绍也,颂扬舜能继承尧的美德和治道。儒家认为“韶乐”达到了“尽善尽美”的境界。

内涵:_______________________

(2)同学们被“中和韶乐”的演出深深震撼,对儒家学说创始人_______(人名)欣赏《韶》乐而“三月不知肉味”,体会得更加深刻了。

5.下面是四位同学观赏园中四棵古柏后分别写下的感受,其中修辞方法或词语使用不恰当的一项是( )

莲花柏 问天柏 迎客柏 人字柏

A.莲花柏树干环状丛生,好似盛开的木莲花,为庄严肃穆的天坛增添了许多趣味。

B.问天柏苍劲挺拔,树顶的两个枯枝一垂一扬,那是屈原在张牙舞爪地质问苍穹。

C.迎客柏慈眉善目,面带微笑,热情地展开双臂,拥抱来自天南海北的朋友。

D.人字柏树干下分上合,似“人”顶天立地,谁能说这不是天地造化的大手笔呢?

-

学校开展“自强不息”民族精神主题学习活动,请你完成下列任务。

1.下面是一位同学找来的一段介绍“自强不息”民族精神的文字。阅读这段文字,完成后面小题。

在五千年的历史长河中,“自强不息”与中华文明的历史进程相结合,逐渐积 ① 为中华民精神,集中体现了中华民族的性格特征、精神气质、心理素质。在古代,“自强不息”精神侧重表现在个体道德与才能的修行上,这在儒家“志于道,据于德,依于仁,游于艺”而“止于至善”的思想中体现得淋漓尽 ② 。到了中国近现代,“自强不息”精神则主要表现在仁人志士为“救亡图存”而进行的不断探索中。从洋务运动到戊戌变法,再从辛亥革命到新文化运动,最后到中国共产党领导的新民主主义革命和社会主义革命,“自强不息”使得民族和国家最终赢得了独立自主。新中国成立后,中国人民发愤图强,进行了社会主义建设和改革开放的伟大实践,“自强不息”精神则又侧重表现为对民族振兴、国家富强和人民幸福的不懈追求。

(1)在这段文字横线处填入汉字,全都正确的一项是(_______)

A.①奠 ②至 B.①奠 ②致

C.①淀 ②至 D.①淀 ②致

(2)依次给这段文字中加点的字注音,全都正确的一项是(_______)

A.为(wèi) 为(wèi) B.为(wéi) 为(wéi)

C.为(wèi) 为(wéi) D.为(wéi) 为(wèi)

2.下面这段文字节选自一位同学的小论文《“贬谪文学”与“自强不息”》。阅读这段文字,完成后面小题。

贬谪文学在中国古代文学史上具有重要价值。许多文人士大夫遭贬被逐后的作品,往往更能彰显出他们高洁的情操和积极的人生态度:既有《离骚》中屈原“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的坚定执着,又有 ① 中 ② “斯是陋室,惟吾德馨”的乐观自信,既有《岳阳楼记》中范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的远大抱负,又有《赴戍登程口占示家人》中林则徐“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的爱国担当……由此可见,我们如果想要深入了解这些文人士大夫的“自强不息”精神,就很有必要去读一读他们的文学作品。

(1)根据上下文,在选文①②两处依次填入恰当内容。

①_____________ ②_____________

(2)这段文字中有一处标点符号使用不当,段末画线句子有一处表达欠妥。请你分别找出来并给出修改建议。

标点符号修改建议:_________________________

句子修改建议:_____________________________

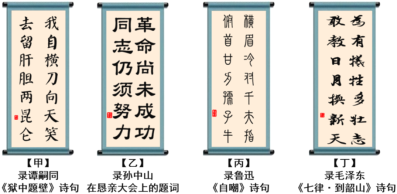

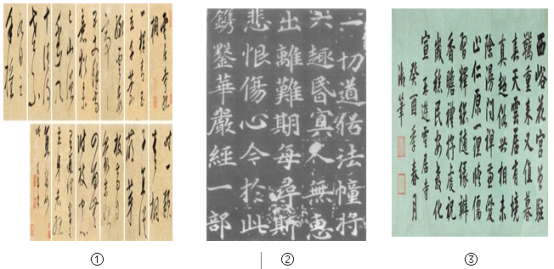

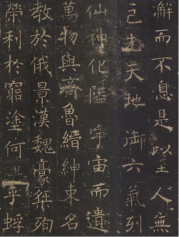

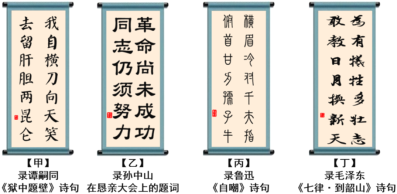

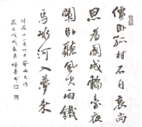

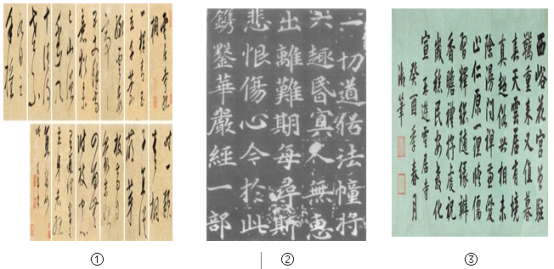

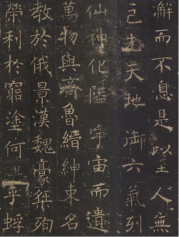

3.学校举行“书不朽,法自强”学生书法作品展。下面对其中四幅书法作品的欣赏,不恰当的一项是( )

A.(甲)作品属于楷书,方正坚劲,一笔一画间体现出维新派人士大义凛然的气概。

B.(乙)作品属于隶书,敦厚庄重,按提顿折处突显出民主革命先驱狂放洒脱的风范。

C.(丙)作品属于篆书,圆转挺健,刚柔并济中表现出文化革命主将爱憎分明的品质。

D.(丁)作品属于行书,潇洒畅达,行云流水般展现出新中国缔造者改天换地的豪情。

4.学校举行主题活动总结大会,一位同学将进行主题演讲。请阅读他的演讲词初稿。完成后面小题。

尊敬的领导、老师们,亲爱的同学们:

大家好!今天我演讲的题目是“以自强不息战胜外患内灾”。

(甲)新中国自诞生起,就一直勇敢地面对着来自西方国家方方面面的敌视。我们弘扬“自强不息”的民族精神,先后引爆了原子弹和氢弹,恢复了联合国合法席位,推动了“一带一路”建设……取得了辉煌的成就。

“自强不息”的民族精神不仅让我们破除了国外敌对势力的长期孤立和重重封锁,而且还让我们战胜了国内重大灾难的一次次袭击。

1959-1961年三年自然灾害,1976年唐山大地震,1998年特大洪灾,2003年非典疫情,2008年汶川大地震……(乙)这些重大灾难络绎不绝,来势汹汹,但“自强不息”的民族精神每一次都能帮助我们化险为夷,夺取胜利。然而这些胜利的最终取得,都需要无数人前赴后继、攻坚克难、奉献牺牲。近几个月来与新型冠状病毒肺炎这个恶魔的殊死搏斗,是中华民族“自强不息”精神的又一集中体现。多少医护人员争做坚定的“逆行者”,不顾个人安危奋战在阻击疫情的第一线;多少患者积极配合治疗,坚强乐观,互帮互助;多少普通工作者奋战在各行各业,为了确保城市的正常运转,不缺位,不后退;(丙)多少居民自觉居家隔离,苦中作乐,只为切断病毒传染的链条;多少老师挂念着学生,迅速练就“网红主播”十八般武艺,为同学居家自主学习保驾护航;多少同学积极响应“停课不停学”号召,德智体美劳全面发展……

(丁)没有“自强不息”的民族精神,哪有同仇敌忾的众志成城?没有“自强不息”的民族精神,哪有同舟共济的患难与共?没有“自强不息”的民族精神,哪有战无不胜的凯歌高奏?

最后,我用一副对联结束我的演讲。上联是“ ”,下联是“ ”,横批是“自强不息”。

谢谢大家!

(1)上文四处画线句中,修辞方法或词语使用不恰当的一处是(_______)

A.(甲)处 B.(乙)处 C.(丙)处 D.(丁)处

(2)该同学不能确定上文横线处如何填写。结合上下文,从下面四联中为他选出两联,依次填入文中横线处,最恰当的一项是(_______)

①破孤立除封锁,苦心人天不负 ②破孤立除封锁,有志者事竟成

③战天灾斗地难,苦心人天不负 ④战天灾斗地难,有志者事竟成

A.①④ B.④① C.②③ D.③②

-

学校开展走近“运河文化带”主题学习活动,请你完成下列任务。

1.下面是一位同学找来的一段介绍“通州古城”的文字。阅读这段文字,按照要求完成后面小题。

通州是京杭大运河的北起点。在明清时期享有一京二卫三通州的 ① (胜/盛)名,这里曾经是漕运物资的必经之地,仓储重地。历史上通州曾是最重要的皇家码头。每到开春后,运河上南来的粮船便日渐繁多,从堤岸南望,各类船只帆樯星罗 ② (棋/旗)布,见头不见尾,十分壮观,形成了独特的通州入景之一。

清末漕运终止。古城渐失繁华光彩:八国联军烧掠,城内官署民居精华火毁殆尽;1912年、1920年、1926年、1937年又连遭战火洗劫,古城满目疮痍。新中国成立后,为改善市容环境,通县政府将通州古城拆除。至此, ③ ,而如今,成为城市副中心的通州,将谱写和谐宜居新篇章。

(1)文中加点的字注音全都正确的一项是(_____)

A.堤dī 掠lüè B.堤tí 掠lüè

C.堤tí 掠lüě D.堤dī 掠lüě

(2)在文中①②处依次填入汉字,完全正确的一项是(_____)

A.①胜 ②旗 B.①胜 ②棋

C.①盛 ②旗 D.①盛 ②棋

(3)结合语境,在③处填入的语段,最恰当的一项是(______)

[甲]通州古城的遗迹被掩埋在历史的尘埃中,只留下与之相关的地名,如东关、南关、北关、南大街和西大街等。

[乙]通州古城的历史只残留在一些遗迹中,如东关、南关、北关、南大街和西大街等与古城相关的地名。

[丙]通州古城的遗迹被掩埋在历史的尘埃中,如东关、南关、北关、南大街和西大街等与古城相关的地名。

2.文化寻根小组在收集关于通州文化的材料时整理了这段文字,请将文字材料横线处的内容补充完整。

通州文庙位于京杭大达河北端西畔、通惠河河口南岸,是通州第一条“三庙一塔”景区的重要组成部分。通州文庙纪念的是中国伟大的思想家、教育家,儒家学说创始人①______。古代求学人喜欢拜文庙祈求学业顺利,在“大运河之子”②_______笔下的《蒲柳人家》中,就曾描写过何大学问“路遇文庙,他都要下马。作个大揖,上一股高香”。

3.文献整理小组在《通州志》(乾隆)之《序)中发现这样一段记载:“是州(通州)为神仓重地,舟车之所集,水陆之要冲。”请结合字典中“冲”字的部分解释,解释文段中“水陆要冲“的意思是(_____)

●冲chōng

◎用水或酒浇注.水撞击:冲洗。 ◎向上钻,直上:冲入云霄。

◎破解不祥:冲喜。 ◎通行的大路,重要的地方:首当其冲。

◎不顾一切,一直向前:冲锋。 ◎猛烈地撞击:冲突。

◎收支账目互相抵销:冲账 ◎情感强烈:冲动。

(汉辞网)

4.下面是一位同学准备汇报的讲稿片段。在①②处填写标点符号,最恰当的一项是( )

大适河在五大水系之间架起了一座文化沟通的桥梁。来自各地的文化荟萃于此,造就了海纳百川的北京文化 ① 作为北京面塑重要代表 ② “面人汤”面型,据说创始人汤子博的技艺就是向山东菏泽的面塑艺人学的,而汤师博也正是经由运河来到通州谋生的。

A.句号/冒号 B.句号/破折号 C.分号/破折号 D.分号/冒号

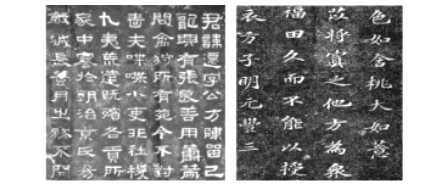

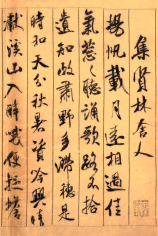

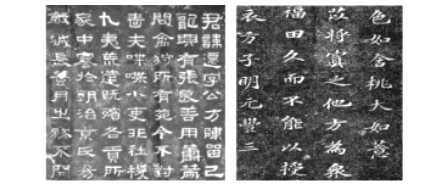

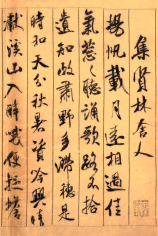

5.为了让同学们更好地了解京杭运河文化,学校鼓励同学们收集整理运河文化带上的文化资料,此次文化探寻之地为运河山东段的泰安。下面是一位同学收集的四蹈泰山“石刻崖文”拓本。对这四幅书法作品的欣赏,不恰当的一项是( )

《张迁碑》选帖 苏轼《齐州长清真相院舍利塔铭》选帖

《泰山刻石》原拓修整本选帖 何人麟《秋兴八首》选帖

A.《张迁碑)的字体属于隶书,笔画端正稳取,笔意粗壮古朴。

B.《齐州长清真相院舍利塔铭》的字体属于楷体,用笔丰腴,方正秀美。

C.(泰山刻石)的字体属于篆书,线条圆润流畅,笔画圆健古厚,

D.《秋兴八首》的字体属于行书,笔势飞动,纵横驰驱。

6.朗诵组同学要朗诵一首诗歌《我从大运河上走过》。对下列诗歌中使用的修辞手法品析有误的一项是( )

在中国历史的版图上,

长城和运河犹如一撇一捺,

构成了一个大写的人字,

支撑起宇宙乾坤的惊天巍峨。

长城就是中华民族挺立的脊梁,

运河就是中华民族流动的血脉。

它比苏伊士运河要长十倍,

它已超越了二十个巴拿马运河。

它是一条有温度有灵魂的长龙。

它是一个有爱心有担当的母亲.

世界上哪条运河敢与之比肩而立?

世界上哪条运河敢说有它雄浑壮阔?

在我的心中啊,大运河就是一首优美的抒情诗。

吟唱着中华民族勤劳智慧的赞歌!

在我的心中啊,大运河就是一部流动的史书。

写满了中华民族不屈不挠的性格!

A.将“长城”与“运河”比喻成“人”字的“一撇一栋”,突出其重要的历史作用。

B.“一个有爱心有担当的母亲”,用比喻手法,写出了大运河为运河儿女所做的奉献。

C.作者运用两个设问句,满怀深情地赞颂了运河无可比拟的雄浑壮阔及世界地位。

D.反复出现的“在我的心中啊,大运河就是”抒发了作者对大运河的热爱和赞美之情。

-

学校开展“我和我的祖国”主题学习活动,请你完成下列任务。

1.下面是一位同学搜集的介绍中华人民共和国成立70周年庆祝活动的材料,请你阅读并完成小题。

2019年10月1日上午,庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场隆重举行。

蓝天丽日下,天安门城楼庄严雄伟。城楼红墙正中悬挂着毛泽东同志的巨幅彩色画像。城楼檐下8个大红灯笼引人注目,烘托出喜庆的节日气氛。人民英雄纪念碑前,竖立着伟大的革命先行者孙中山先生的画像,巨大的“国庆”“1949”“2019”立体字样分外醒目。

10时整,庆祝大会开始。全体起立,70响礼炮响彻云 ① ,国旗护卫队官兵护卫着五星红旗,迈着铿锵有力的步伐,从人民英雄纪念碑行进至广场北侧的升旗区。鲜艳夺目的五星红旗冉冉升起,在天安门广场上空迎风飘扬。

随后,习近平发表重要讲话。他指出,70年前的今天,毛泽东同志在这里向世界庄严宣告了中华人民共和国的成立,中国人民从此站起来了。70年来,全国各族人民同心同德、艰苦奋斗,取得了令世界瞩目的伟大成就。今天,社会主义中国巍然屹立在世界东方,没有任何力量能够 ② 动我们伟大祖国的地位,没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。

接着,激荡人心的阅兵持续近80分钟,我国书写着改革强军的巨大成就,辉映着面向未来的人民军队的光荣与梦想。它注定再一次成为共和国历程中的高光时刻,永载史册。

(1)依次给材料中的加点字注音,全都正确的一项是(______)

A.氛(fēn) 分(fèn) B.氛(fèn) 分(fēn)

C.氛(fèn) 分(fèn) D.氛(fēn) 分(fēn)

(2)在材料中的横线处依次填入汉字,全都正确的一项是(______)

A.①宵 ②憾 B.①霄 ②憾 C.①霄 ②撼 D.①宵 ②撼

(3)对材料中划线句子的修改正确的一项是(______)

A.我国书写着改革强军的巨大成就,辉映着人民军队面向未来的光荣与梦想。

B.书写着我国改革强军的巨大成就,辉映着人民军队面向未来的光荣与梦想。

C.书写着我国改革强军的巨大成就,辉映着面向未来的人民军队的光荣与梦想。

D.辉映着人民军队面向未来的光荣与梦想,书写着我国改革强军的巨大成就。

(4)材料中“鲜艳夺目的五星红旗冉冉升起”中“冉”字的第3笔是________(请写笔画名称)

2.下面是一个同学在“致敬偶像”环节中的演讲词,阅读这段文字,在(甲)(乙)两处分别填入标点符号,最恰当的一项是( )

“偶像”是什么(甲)偶像应该是被我们追求和崇拜的对象,应该是能向我们传递前进正能量的群体。从“填补了我国原子核理论的空白,为氢弹突破做出卓越贡献”的于敏,到“创建了超级杂交稻技术体系,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给做出杰出贡献”的袁隆平(乙)从“隐姓埋名30年不曾回家,用一个算盘、一把计算尺,拉开中国核潜艇建造序幕”的黄旭华,到“九死一生,荣立赫赫战功,却深藏功与名60余年”的张富清……他们是国家勋章的获得者,是当之无愧的国之脊梁,是我们心中的“超级偶像”!

A.(甲)逗号 (乙)逗号 B.(甲)问号 (乙)逗号

C.(甲)逗号 (乙)分号 D.(甲)问号 (乙)分号

3.有一位同学在参观完“壮丽七十载,奋进新时代”的图片展后,把有关内容整理成了一副对联。你认为在上下联横线处填入词语,最恰当的一项是( )

嫦娥奔月,蛟龙探海,神州同心 ① ;

北斗穿云,快舟凌空,华夏 ② 谱新篇。

A.①歌盛世 ②聚力 B.①歌盛世 ②富强

C.①歌繁荣 ②聚力 D.①歌繁荣 ②富强

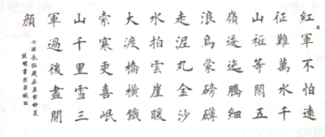

4.学校举办了“诵诗词颂七十华诞,书盛世抒爱国情怀”活动,对以下爱国诗词书法作品欣赏不正确的一项是( )

《满江红》 《十一月四日风雨大作》

《七律长征》 《出塞》

A.书法作品《满江红》属于草书,笔画连绵,自由飘逸。

B.书法作品《十一月四日风雨大作》属于行书,疏密得体,行云流水。

C.书法作品《七律·长征》属于楷书,形体方正,端庄严谨。

D.书法作品《出塞》属于篆书,体态宽扁,蚕头雁尾。

5.在“歌唱祖国”环节中,歌曲《我和我的祖国》受到了大家的一致推崇。在下面横线处填入歌词,最恰当的一项是( )

我和我的祖国,一刻也不能分割,

无论我走到哪里,都流出一首赞歌。

我歌唱每一座高山,我歌唱每一条河,

袅袅炊烟,小小村落,路上一道辙。

我最亲爱的祖国,我永远紧贴着你的心窝,

你用你那母亲的脉搏和我诉说。

① 和 ② ,像海和浪花一朵,

浪是海的赤子,海是那浪的依托。

每当大海在微笑,我就是笑的旋涡,

我 ③ 着海的忧愁, ④ 海的欢乐。

我最亲爱的祖国,你是大海永不干涸,

永远给我碧浪清波心中的歌

A.①我的祖国 ②我 ③分享 ④分担

B.①我的祖国 ②我 ③分担 ④分享

C.①我 ②我的祖国 ③分享 ④分担

D.①我 ②我的祖国 ③分担 ④分享

-

学校开展“相约云端,开启生活新方式”主题学习活动,请你完成下列任务。

1.下面是本次活动的一段引言。阅读这段文字,完成后面小题

随着人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设的加强,借助线上技术,“云生活”在这个春天悄然走进千家万户(甲)线下课堂变身“云课堂”,我们在线上与知识“亲密接触”;精心策划的“云展览”,让文化盛事触屏可赏;居家在线“云旅游”,让我们足不出户拥有诗和远方(乙)丰富多彩的“云生活”已 ① (溶/融)入我们的日常。同学们,未来 ② (以/已)来,让我们相约云端,开启生活新方式。

(1)依次在横线①②处填入汉字,全都正确的一项是(_________)

A.①融 ②以 B.①溶 ②以

C.①融 ②已 D.①溶 ②已

(2)在(甲)(乙)两处分别填入标点符号,最恰当的一项是(_________)

A.(甲)冒号 (乙)逗号 B.(甲)句号 (乙)省略号

C.(甲)句号 (乙)逗号 D.(甲)冒号 (乙)省略号

2.语文老师带领大家通过“云课堂”开展学习活动。结合语境,完成后面小题

(1)名著专题复习课上,大家在空中讨论室交流《从百草园到三味书屋》《阿长与<山海经>》的阅读感受。这三篇文章都选自鲁迅的散文集《______》

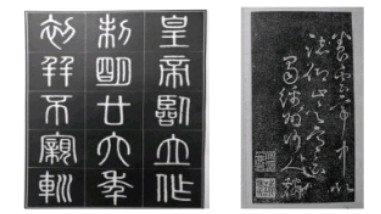

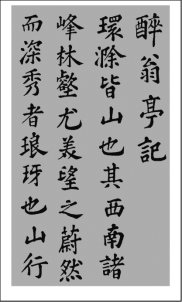

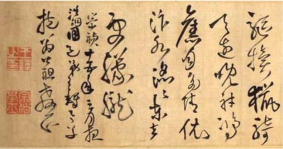

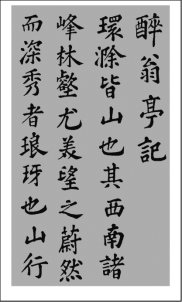

(2)书法专题复习课上,老师带领同学们欣赏关于历代名篇的书法作品。对下面这四幅书法作品的欣赏,不正确的一项是(_________)

《送杜少府之任蜀州》 钱坫书 《醉翁亭记》(局部) 苏轼书

《陋室铭》 赵孟頫书

《岳阳楼记》(局部) 祝允明书

A.《送杜少府之任蜀州》的字体属于篆书,线条匀称,开阔舒展。

B.《醉翁亭记》的字体属于隶书,蚕头雁尾,刚健峻拔。

C.《陋室铭》的字体属于行书,字形宽扁,稳重遒劲。

D.《岳阳楼记》的字体属于草书,笔势牵连,自由奔放。

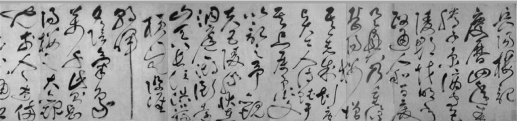

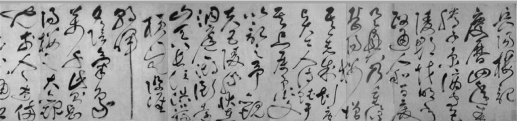

(3)文言文专题复习课上,同学们针对“冠”字展开了讨论。阅读大家的发言(见下图),请你作出判断。

依据发言,可以判断“丈夫之冠也,父命之”的“冠”读作①______,“既加冠”的“冠”读作②_____。

3.老师和同学们相约参观“永远的东方红——纪念‘东方红一号’卫星成功发射五十周年”云展览。阅读下面文字,完成后面小题

1970年4月24日,中国第一颗人造地球卫星——东方红一号”从荒漠戈壁发射成功,一曲嘹亮的《东方红》响彻寰宇。今年4月24日,在第五个“中国航天日”暨“东方红一号”卫星成功发射50周年之际,“永远的东方红——纪念‘东方红一号’卫星成功发射五十周年”云展览在国家博物馆云展厅开幕。

“永远的东方红”云展览紧扣“弘扬航天精神 拥抱星辰大海”活动主题,分为“太空奏响东方红”“五十年砥砺前行”“精神的力量”“航天强国立新功”四个单元。云展览通过文字、图片、音频等数字资源,展出从“东方红一号”到“神舟”“嫦娥”系列航天珍贵物证近50件套,涵盖手稿、任务书、名单、邮票、模拟器、航天服等诸多品类。 。

(1)结合语境,在横线处填入语句,最恰当的一项是(_________)

(甲)这些珍贵的物证展现了我国社会主义现代化建设的历史性时刻和巨大成就,阐释了建设者艰苦奋斗的精神。

(乙)为了阐释不断传承发展的航天精神,这些珍贵的物证回顾了中国航天事业的发展历程以及取得的巨大成就。

(丙)这些珍贵的物证展现了中国航天事业的发展历程以及取得的巨大成就,阐释了不断传承发展的航天精神。

(2)下面是四位同学分别写下的参观感受。其中修辞方法或词语使用不恰当的一项是(_________)

A.这台手摇计算机格外引人入胜,它似乎让我看到了邓稼先在简陋的实验室里埋头计算的日日夜夜。

B.借助AR技术,我仿佛身临其境,回到了东方红一号”发射的那一刻,耳边传来地动山摇的轰鸣声。

C.五十年过去了,“东方红一号”依然在遥远的太空守望着你我,灯塔般照亮着中国航天事业的征途。

D.星空浩瀚无比,探索永无止境。代代相传的航天精神,鼓舞着我们中华儿女,向着星辰大海进发!

(3)下面是一位同学观看本次云展览后在直播间写下的一句留言。请你依据本次参观活动补写一句话,与其构成一副对联。

上联:烈焰腾空,东方红直指天宇

下联:________________________

-

学校开展“知我长城,爱我中华”主题学习活动,请你完成下列任务。

1.下面是一位同学找来的一段介绍长城的文字。阅读这段文字,完成各题。

中国长城始建于2500年前的春秋战国时期,是当初各诸侯国在领地上修建的军事防御工程。公元前221年秦始皇统一六国后,拆除了六国互防长城,并在原秦国、赵国和燕国的北方长城的基础上扩充修 ① (铸筑),建成西起临洮、东至辽东的万里屏障,目的和作用是防御匈奴和东胡等奴隶主率众南掠。自秦朝修建万里长城后,汉族统治者建立的汉朝、隋朝和明朝,以及其他入主中原的少数民族统治者建立的北魏、北齐、北周和辽、金各朝,都曾大规模地修建或増建过长城,其中尤以汉朝和明朝的长城规模 ② (宏洪)大。汉朝长城的关隘、烽燧长达两万里,明朝长城至今仍向世界展示着中国长城的雄伟风貌与中国长城防御工程技术发展的最高水平。

(1)文中加点字注音,全都正确的一项是( )

A.掠lüè 隘ài B.掠lüě 隘ài

C.掠lüè 隘yì D.掠lüě 隘yì

(2)在这段文字横线处填入汉字,全都正确的一项是( )

A.①铸 ②宏 B.①铸 ②洪

C.①筑 ②宏 D.①筑 ②洪

2.一位同学准备参加学校举行的“长城在我心”演讲比赛,下面是他演讲词中的一段文字。阅读这段文字,完成各题。

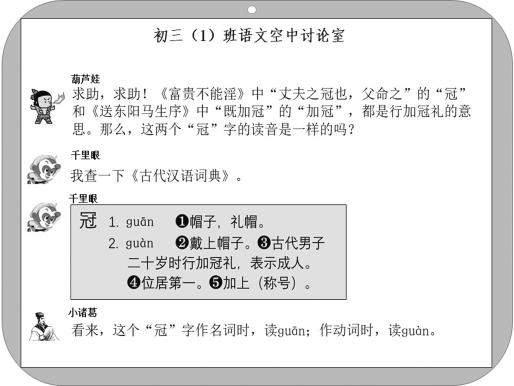

长城,巍峨峻拔,气势磅礴,跨越千年历史,纵横十万余里,是中华民族的骄傲。 ① ,金戈铁马、逐鹿疆场、改朝换代等在长城身上都有所反映,长城见证了中华民族的历史更替和荣辱变迁。 ② ,除了本身具有的建筑布局、造型、雕饰、绘画等建筑艺术外□还有因长城而出现的诗词歌赋、民间文学等文学艺术,长城承载了中华民族的古老文明。 ③ ,无论是口义勇军进行曲□中的“新的长城”,还是弘扬时代精神的“众志成城”,长城无不彰显着顽强、奋斗、敢牺牲、坚不可摧、勤力同心的民族精神。

(1)根据语境,在横线处填入语句,最恰当的一项是( )

A.①长城是历史的实物丰碑 ②长城是民族精神的象征 ③长城是文化艺术的宝藏

B.①长城是民族精神的象征 ②长城是历史的实物丰碑 ③长城是文化艺术的宝藏

C.①长城是文化艺术的宝藏 ②长城是历史的实物丰碑 ③长城是民族精神的象征

D.①长城是历史的实物丰碑 ②长城是文化艺术的宝藏 ③长城是民族精神的象征

(2)在文段的口里依次填入标点符号,最恰当的一项是( )

A. 。 《 》 B. , 《 》

C. , “ ” D. 。 “ ”

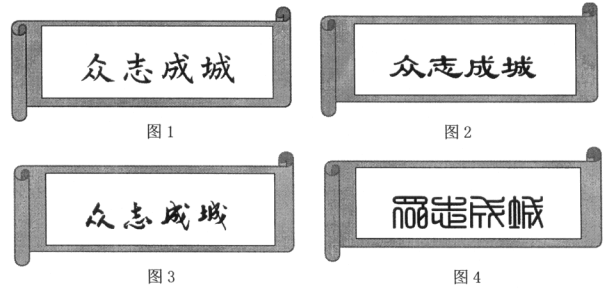

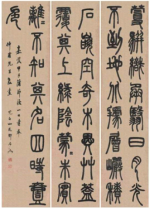

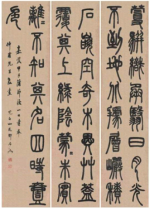

(3)下面是学生书写的四幅作品,对其评价不恰当的一项是( )

A.图1楷书,字体方正,横平竖直,疏密严整,顿挫有力。

B.图2隶书,字体宽扁,横长竖短,蚕头雁尾,端庄典雅。

C.图3行书,行云流水,结构简省,潇洒飘逸,狂纵不羁

D.图4篆书,字体圆润,笔画匀称,粗细一致,古色古香。

3.下面是四位同学攀登长城后分别写下的感受,其中修辞方法或词语使用不恰当的一项是( )

A.长城,你是一条蜿蜒盘旋的巨龙!你翻越巍巍群山,穿过茫茫草原,跨过浩瀚沙漠,奔向苍茫大海。

B.长城,你历经千年风霜、人世沧桑,你用厚重的历史讲述文明的发展,你就是一首清新淡雅的诗!

C.长城,你千百年来屹立于此,你那坚固浑厚的灰墙里蕴含着什么?难道不是我们古老民族的伟大精神吗?

D.长城,你是举世闻名的建筑,是华夏大地古老文明的象征。你虽历经风雨,却依然笑迎四方来客。

4.在此次主题学习活动中,一位同学想写一副对联,请你根据下面材料帮助这位同学完成下联。

在广袤的中国大地上,巍然屹立的长城作为古代军事防御工程,已经完成了它的历史使命。今天,长城正以一种新的姿态展现在我们面前,透过新世纪的曙光,我们看到了更加雄伟壮观的万里长城,感受到了更加博大深厚的长城文化。

上联:江山留胜迹

下联:______________

-

学校开展“故宫六百年”文化主题学习活动,请你完成下列任务。

1.下面是一位同学编辑的微信朋友圈留言,请你结合图片和文字内容将它补充完整。

“宫”是会意字,甲骨文外形像围墙,内部的两个“口”像围墙内的若干房屋。金文、小篆继承了甲骨文,隶变后楷书写作“宫”。故宫本叫紫禁城,清朝灭亡后,末代皇帝溥仪被赶出紫禁城,意味着封建王朝的正式结束,他去世后故宫再无皇帝居住。由此可知,故宫意为_______________ 。

会意字“宫”

2.一位同学买了本《故宫日历》,看到如下宣传文字。请你阅读这段文字,完成小题。

2019年岁末,故宫博物院为纪念故宫建成600周年特别推出《故宫日历》。它以表现故宫建筑为主,除第一个月选取与生肖鼠有关的文物,此后各月以故宫建筑布局为线索,展现出一幅有全景有细节、有历史有文物的故宫600年历史画卷(甲)二月的主题是“宫城肇建”,( )展示了故宫肇建的历史脉络,还有肇建紫禁城所涉及到的建筑构件、绘画图纸、结构烫样等;三月、四月主题分别为“皇建有集” 和“家国天下”,介绍“三大殿”,聚焦“后三宫”;五月主题为“中正仁和”,表现清代帝王在养心殿治国理政与日常的生活起居;六月的主题则为“螽斯衍庆”,表现东、西六宫的建筑、陈设、功能以及明清后妃的宫廷生活、历史故事(乙)《故宫日历》不仅是一本日历,它还承载着故宫厚重的历史和中华传统文化的精髓。它穿越历史的长河与读者一起相伴华夏文明。

(1)文段中填入( )里的词语和加点字的注音全都正确的一项是

A. 详细 精髓 (suí) B. 祥细 精髓 (suǐ)

C. 祥细 精髓 (suí) D. 详细 精髓 (suǐ)

(2)在(甲)(乙)两处分别填入标点符号最恰当的一项是

A.(甲)。 (乙)。 B.(甲); (乙) ……

C.(甲)。 (乙)…… D.(甲); (乙) 。

(3)文中的画线句领起下文的相关内容,但是表达不够全面,请你加以修改。

修改为:

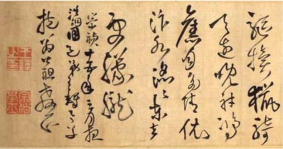

3.美术课上,同学们观看了《国家宝藏》节目,被故宫藏品李白的《上阳台帖》深深吸引。

李白《上阳台帖》

(1)下面是同学们对李白书法作品的评价,其中不恰当的一项是

A. 书法苍劲雄浑、气势飘逸,用笔纵放自如,笔力劲健,收笔处一放开锋。

B. 字宽博开张,稚拙而放逸,其间架结构参差跌宕,顾盼有情,奇趣无穷。

C. 作品体现了一种苍茫、浑厚之感,文中大字小字、小字大字相互交错。

D. 书法的字体方正,结构匀称,用笔刚健有力,开合有度。

(2)《上阳台帖》是李白寻访道骨仙风的司马承桢时所作。李白一生交友丰富,有很多诗是写给友人的,比如: , 。(写出诗句)

4.游览故宫时,一位同学找到四幅对联,记不清哪幅是贴在上书房(皇子读书的地方)的对联,请你帮他找出来。

A.绿水亭前罗带绕 碧山窗外画屏开

B.立身以至诚为本 读书以明理为先

C.满字一如心得月 梵言半偈舌生莲

D.座右图书娱画景 庭前松柏蕴春风

5.下面是四位同学游览故宫写下的参观感受,其中修辞方法或词语使用不恰当的一项是

A.这座恢弘的宫殿,将皇权的威严铸造在一砖一瓦之间。

B.故宫那朱墙黄瓦,光辉夺目;雕梁画栋,美轮美奂;一花一木,栩栩如生。

C.角楼如一位经历了风风雨雨的老人,见证了朝代的更迭,历史的变迁。

D.琉璃瓦本是泥土,经历火的考验,水的洗礼,才高居于故宫的屋顶。

-

学校开展“龙乡学子爱家乡”主题学习活动,请你完成下列任务。

1.下面是一位同学找到的介绍房山的材料,请你阅读这段文字,完成后面小题

北京西隅大房山,天高地迥,盛景万千。百花山、圣莲山、上方山,山山相依;永定河、拒马河、大石河(甲)水水相连……大美房山,蕴在历史。举世闻名的周口店“北京人”遗址是人类文明的发源地;有3000多年历史的西周燕都遗址是北京古代城市发展的起点;佛教圣地云居寺,因保有14278块石刻大藏经而享誉海内外,被誉为“北京敦煌”(乙)历经860多年风雨的金代皇陵则 ① 了北京建都史的沧桑……浓厚深邃的人文历史,让这片土地格外耀眼。

大美房山,美在田园。奇景深藏的“醉石林”,层林尽染的坡峰岭,四季皆美的百花山,让人流连忘返;连续举办了十一届春季国际长走大会的长沟湿地,更是人们新式休闲的好去处……经过十几年的生态修复,房山人让宁静怡人的田园风情和独树一帜的乡野魅力完美地 ② 在了世人眼前。

大美房山,新在畅通。房山交通便利,境内有京港澳、京昆等公路交通以及房山线和燕房线等轨道交通,距北京大兴国际机场仅需半小时车程,距雄安新区、首都核心区均在1个小时车程以内。

(1)加点字的读音和笔顺全都正确的一项是(_________)

A.邃(suì) “区”的第二笔是竖折 B.邃(suí) “区”的第二笔是竖折

C.邃(suì) “区”的第二笔是撇 D.邃(suí) “区”的第二笔是撇

(2)在文段中的横线处依次填入词语,最恰当的一项是(_________)

A.①见证 ②体现 B.①见证 ②呈现

C.①印证 ②体现 D.①印证 ②呈现

(3)在(甲)(乙)两处分别填入标点符号,最恰当的一项是(_________)

A.(甲)逗号 (乙)分号 B.(甲)顿号 (乙)分号

C.(甲)逗号 (乙)句号 D.(甲)顿号 (乙)句号

2.同学们搜集了一些与房山有关的诗歌作品。其中“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”诗句的作者_____(人名)曾在途经房山琉璃河时写下了《过雪桥琉璃桥》一诗。

3.学校举办了“文化房山”主题展示活动,请你阅读下面材料,完成后面小题

(1)一位同学搜集了云居寺石经的相关材料。请从成语“点石成金”和“心坚石穿”中任选一个,结合材料解释其含义。

(材料)

公元605年,隋末高僧静琬开始镌刻石经。后人历经隋、唐、辽、金、元、明六个朝代,绵延1039年。现发现完整的大小经版共14278块,计佛经1122部、3572卷,镌字总量达3500多万。云居寺石经是中华民族的文化瑰宝,具有极高的学术价值、文化价值和历史价值。

_____________

(2)一位同学收集了三幅和云居寺有关的书法作品。这些作品所用字体,按其在汉字演变过程中出现的早晚排序正确的一项是(_________)

A. ①②③ B.③②① C.①③② D.②①③

4.在讲述“房山红色故事”活动中,有位同学准备了下面内容。结合语境,在横线处填入语句,最恰当的一项是( )

1943年,晋察冀抗日根据地群众剧社一个叫曹火星的19岁青年,来到房山区霞云岭堂上村。他使用当地民间流行的霸王鞭民歌形式,激情满怀地创作了《没有共产党就没有新中国》这一不朽歌曲。这首唱出了中华儿女心声的红歌从大山里飞出,就像插上了翅膀,很快唱遍了祖国的大江南北,极大地激发了中国人民的抗日热情。 。

A.它在长达半个世纪的岁月中,经久不衰,被中国人民广为传唱。

B.它在长达半个世纪的岁月中,被中国人民广为传唱,经久不衰。

C.在长达半个世纪的岁月中,它经久不衰,被中国人民广为传唱。

D.在长达半个世纪的岁月中,它被中国人民广为传唱,经久不衰。

5.一位同学参观银狐洞后写了一篇游览日记。画线句子表达欠妥,请加以修改。

银狐洞因洞内形似“倒挂银狐”的奇石得名。这块石头长两米左右,布满约两寸长洁白的毛刺,像绒毛一样晶莹剔透。人们无不赞叹它的神奇和美丽。

修改:__________________

6.下面是一位同学为大家介绍房山吉祥物“方方”的资料,其中词语运用不正确的一项是( )

A.它以“龙”为基本原型,“黄、蓝、白”三种配色代表房山土地富饶、天蓝、云白,是个生态宜居的好地方。

B.它头冠的火种形状配以象形文字“火”,代表周口店人类文明之火蒸蒸日上。

C.它手腕纹路取自西周燕都青铜器纹路 ,方寸间让我们窥见了三千多年前燕国都城的风貌。

D.它身后的文字取自云居寺“宝藏”的“藏”字,寓意云居寺石经是房山的文化标志。

-

学校开展“新冠肺炎疫情防控”主题学习活动,请你完成下列任务。

(1)阅读下面材料,完成习题。

材料一 突如其来的新冠 A 肺炎疫情牵动着所有人的心。开放合作、守望相助、命运与共、风雨同担,这是人类在历史中淬炼的精神之光。中国人民不会忘记,在中国疫情防控形势最艰难时刻,“山川异域,风月同天”“岂曰无衣,与子同裳”的温暖,“中国加油”“武汉加油”的呐喊,国外友人捐款捐物的支援,世界各地点亮“中国红”的祈愿。而当一些国家和地区新冠肺炎疫情(màn yán) C 之时,中国人民同样感同身受、施以援手,从中国专家团队奔赴国外抗击疫情前线画出一道道“最美逆行之弧”,到向亚洲、欧洲、非洲多国提供检测试剂盒,再到尽一切努力为其他国家采购医疗防护物资提供方便,中国以各种各样的方式提供力所能及的援助。中国人民与世界人民并肩抗疫、携手前行,让人类的文明之光(yì yì) D 生辉,彰 B 显了人类命运共同体理念强大的精神感召力。

材料二 千难万险,尽心尽责就不惧风险;大计小计,人人有责是最佳之计。抗击疫情是一场没有人能置之度外的战斗,每个人都休戚与共、息息相关。对普通人而言, E ;对党员干部而言,带头向前、全面防控疫情就是责任;对生产企业而言,加班加点保障物资供应就是责任;对患者和疑似病例而言, F 。像英雄般心怀大爱、履职尽责,我们就能守护好亲人健康、同事幸福、朋友欢乐,守护好社会祥和、国泰民安。

①请给材料一中加点字注音或者根据拼音写出汉字。

A_______ B_______ C_______ D_______

②在材料二横线处补写恰当语句,使整段文字语意完整、连贯。

E___________________________

F___________________________

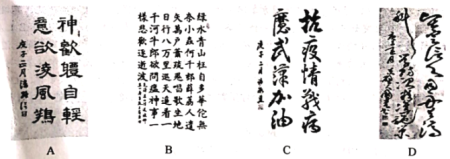

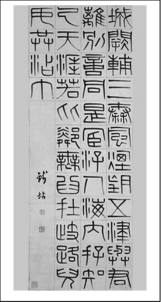

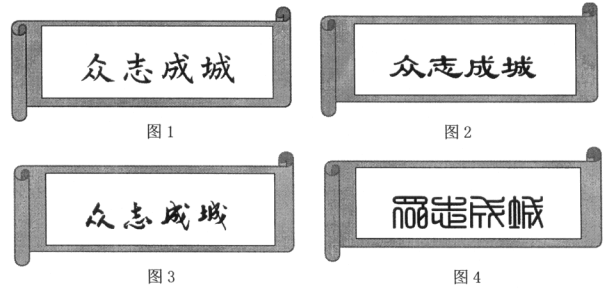

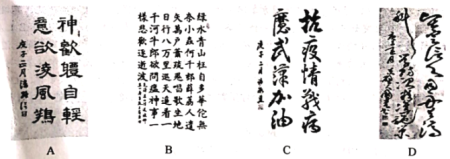

(2)在万众一心抗击疫情之际,文艺工作者通过多种形式,凝聚起众志成城、全力以赴、共克时艰的强大正能量,为抗击疫情贡献自己的力量。下面是书法家们的作品,请指出各属于哪种字体。

___________________________

(3)新冠肺炎疫情发生之后,习近平总书记多次强调:“要深入开展爱国卫生运动,推进城乡环境整治,完善公共卫生设施,提倡文明健康、绿色环保的生活方式。”从4月份开始,河南省广泛开展“文明健康有你有我”公益广告宣传行动,用浓厚主题宣传氛围,增强人们文明健康意识、促进养成良好生活方式。从下面宣传海报中任选一幅,说说其设计理念。

___________________________

-

2020年是我国首颗人造卫星“东方红一号”发射升空50周年,班级开展“学习航天精神”线上主题活动。请根据要求,完成下面小题。

1.下面是同学为准备活动发表在班级网站的前言,阅读文稿,完成各题。

2020年4月24日是第五个中国航天日,也是我国首颗人造卫星“东方红一号”发射升空50周年纪念日。1970年4月24日,一首《东方红》乐曲响彻寰宇,震动世界,中国航天事业开 ① 了新纪元。尽管已经过去了半个世纪,“东方红一号”依然在轨道上遨游,仰望星空,人们仍然有可能看到它。“东方红一号”拉开了中华民族探索宇宙奥秘的序幕,那种自力更生、追求卓越的品质,也构成了我国航天传统精神、两弹一星精神的内核。

五十年来,随着我国航天事业的蓬勃发展,航天精神也在载人航天等工程中得到丰富。热爱祖国、艰苦奋斗、无私奉献、勇于登攀……无数航天工作者在铭记与传承中逐梦、圆梦。迄今为止,我国已成功发射各类航天器500多个。一箭三星、太空行走、“嫦娥”奔月、“长五”飞天……中国航天事业的每一步跨越,都离不开航天精神的坚定支撑,离不开几代航天人、几十万航天大军的不懈探索与顽强拼搏。我们无法想象他们经历了怎样的挫折与磨难(甲)但航天事业波澜壮阔的发展历程见证了他们的风雨兼程。航天三大精神(乙)航天传统精神、“两弹一星”精神和载人航天精神必将代代相传、生生不 ② ,激励中国航天人不断创造新的高度。

⑴文段中加点字的注音全都正确的一项是( )

A.尽 (jìn) 挫(cuō) B. 尽 (jìn) 挫(cuò)

C.尽 (jǐn) 挫(cuō) D. 尽 (jǐn) 挫(cuò)

⑵横线处填入的汉字全都正确的一项是( )

A.①启 ②息 B.①起 ②息

C.①启 ②熄 D.①起 ②熄

⑶文中(甲)(乙)两处填入标点完全正确的一项是( )

A.(甲)问号 (乙)冒号 B.(甲)逗号 (乙)破折号

C.(甲)问号 (乙)破折号 D.(甲)逗号 (乙)冒号

2.活动中,同学们了解了中国航天史上的重大事件。下面是一位同学看到中国火星探测任务后所写的文字。阅读文段,完成各题。

4月24日,中国首次火星探测任务名称、图形标识正式公布。

中国行星探测任务命名为“天问系列”,首次火星探测任务命名为“天问一号”,后续行星任务依次编号。“天问”这一名称表现了中华民族追求真理,蕴含现代文化气息。“天问”源于屈原的长诗,寓意探求科学真理征途漫漫,追求科技创新永无止境。从中华文化瑰宝古典诗词中寻求命名灵感,让传统的诗意焕发了生机,体现了对自然和宇宙空间探索的文化传承。

象征“揽星九天”的任务标识展示了字母“C”的形象,汇聚了中国行星探测(China)、国际合作精神(Cooperation)等多重含义。开放的椭圆轨道倾斜向上,富有动感。太阳系八大行星镶嵌在C形轨道之上, ① ,如同星空中的钻石闪耀光芒。根据不同行星探测任务,标识下方的“Mars”(火星)标志以行星英文名称进行替代。

我国首次火星探测任务,是中国航天走向深空的里程碑工程。“驯火牧天驰寰宇, ② 。”这副对联显示了以火星探测为代表的新一轮航天工程对我国建设航天强国的重大意义。

(1)文中画线句有两处表达欠妥,请加以修改。

(2)在文中横线处依次填入语句,最恰当的一项是( )

A.①错落有致 ②携山揽海踏歌行 B.①有条不紊 ②携山揽海踏歌行

C.①错落有致 ②携山揽海护神州 D.①有条不紊 ②携山揽海护神州

3.活动中,同学们阅读屈原的长诗《天问》。他们发现,_____代文学家柳宗元为回答《天问》中的问题曾写过《天对》,与屈原有了一次跨越千年的精神对话。

4.活动结束时,同学们通过上传文学、书法等作品表达自己的情感。

(1)下面是关于神舟飞船发射的朗诵稿,对朗诵稿品析正确的一项是( )

升腾,升腾,神舟在太空远征,

腾紫烟,披祥云,挟雷电,

带着飞天的梦想,沿着天路攀登。

升腾,升腾,神舟在太空远征,

像金梭,似飞剑,

劈风斩浪,气势如虹。

在星空中放声欢唱,

聆听玄妙宇宙的心声,

从一个奇迹到另一个奇迹,

从一个星球到另一个星球,

天惊石破,笑傲苍穹。

升腾,升腾,太空远征的中国龙!

A.选段中反复咏唱“升腾,升腾,神舟在太空远征”,写出了蛟龙飞速升空、奔腾在云雾波涛之中的姿态。

B.选段中“腾紫烟,披祥云,挟雷电”运用对偶,句式整齐,音韵和谐,表现了神舟飞船升空时的雄伟气势。

C.选段中“欢唱”“聆听”赋予星空、宇宙以人的行为,表现了对神舟飞船遨游太空强烈的自豪感。

D.选段结尾把神舟飞船比作“中国龙”,富含象征意味,表达了对中华民族进取精神的赞美,寓意深远。

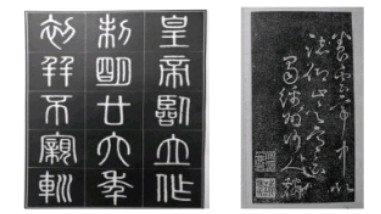

(2)对以下四幅含有“宇宙”“月”的书法作品的欣赏,不恰当的一项是( )

褚遂良《孟法师碑》 米芾《蜀素帖》

王铎《赠张抱一诗卷》 邓石如《白氏草堂记》

A.《孟法师碑》的字体属于隶书,一波三折,严谨规矩,质朴稳健。

B.《蜀素帖》的字体属于行书,欹侧多变,笔势流动,潇洒奔放。

C.《赠张抱一诗卷》属于草书,行笔收放自如,连绵沉厚,酣畅淋漓。

D.《白氏草堂记》的字体属于篆书,笔画粗细划一,圆正均衡,典雅流畅。