-

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一

“神马”、“辣么美”、“表酱紫”……不知从何时,这样的网络语言开始充斥我们的生活中,甚至在一些小学生作文里也运用了不少网络语言。业内人士认为,大量地接触网络用语,会让孩子对中国的语言文化产生误解。

使用网络语言已经成为很多人的日常习惯,尤其对年轻人来讲,相较于严肃的书面用语,生动活泼的表情符号、网络语言更受他们的青睐。一些人将这种表达方式延伸到生活的许多领域,甚至包括语文课堂和作文写作中。但是,网络语言毕竟没有经过严格规范,语义也不是每个人都能弄懂的,其中一些直接刺骨的表达甚至会让很多人难以接受,若不分场合滥用网络用语,会有损于汉语言文字的严肃性与纯洁性。再者,网络用语更新频率极快,很多用语可能火过一阵之后就被大家遗忘了,我们又怎能任由这样随意的语言影响书面表达的规范,影响语言使用的美感呢?

我国有7亿网民在网上,说明网络是一个公共场所,是一个网民共同拥有的交流平台。网络语言,作为特定历史条件下的产物,它表现得随意、诙谐、鲜活灵动。但在具体使用中,不应该只是“玩玩”而已,还应本着遵守社会公德、尊重审美要求的态度,本着约定俗成、继承中华传统文化的态度,力求规范、文明。网络语言的背后,可以是情绪的宣泄,审美意味的拓展,观念的颠覆,却不该是肆无忌惮的乱用、滥用。在场合的转换和时间的筛选中,网络语言该修正的就要修正,该淘汰的就要淘汰。碎片化书写的“网络流行语”不再病毒式地传播,语言文字才能成为民族文化传承与发展的重要载体。

(选自《新浪网》)

材料二

纵观汉语发展历史,每个时代都有旧质语言要素的消亡,也有新质语言要素的产生,这是语言创新的必经阶段。对其中无伤大雅者,我们尽可以抱着宽容心态和开放眼光对待,对庸俗暴戾、浮夸恶搞者则当有所规范、有所引导。

首先,要加强媒体语言使用规范。媒体肩负传播文化,引导舆论,服务大众等重要责任。在语言使用上,媒体应首先起到引领和示范作用,严格约束自己不使用低俗暴戾词语,同时,在抵制低俗暴戾词语时不失语。其次,要加强学校尤其是中小学语言规范,家庭和学校应充分认识规范使用国家通用语言文字的重要意义,引导学生使用规范语言写作,教育学生远离低俗词语和暴戾表达。

对于我们大多数人来说,则需具备主动甄别的意识。说话作文,譬如行路,言之无文,行之不远。文有雅俗之别,俗有高下之分。如何在海量的新生语言质料中趋雅避俗,要求语言使用者要有一双明辨是非的慧眼。同样要注意的是,言之无物,何以文为?主动使用规范语言,避免空泛表达,光有甄别雅俗的眼光还不够,还需要主动到优秀传统文化中汲取养分。几千年优秀传统文化,积淀着中华民族最深沉的精神追求,也是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。根之茂者其实遂,膏之沃者其光晔。语言风格多样化,除了“有趣”,更有典雅——既有气质、又有内涵,这是语言建设的根本目标。

规范是堵漏洞,引导是疏淤塞,语言文明建设需要双管齐下,疏堵结合,以疏为主,辅以规范。如此,构建一个风清气正、和谐文明的语言生态环境就不远了。

(选自《人民日报》2018年04月06日08版)

材料三

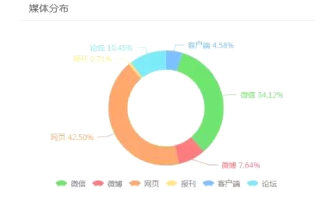

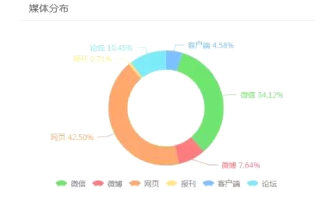

2017年上半年已经过去,在这半年里又有哪些流行语刷屏了你的朋友圈,清博舆情为你盘点了2017上半年网络十大流行语。

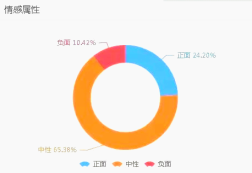

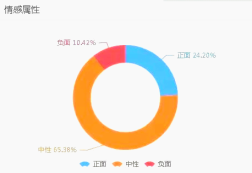

通过清博舆情系统监测“2017流行语”,自7月3日上午9时到下午15时30分,网民的中性和正面情绪占比较高,高达89.58%,这可能源于网民对流行语多持娱乐化态度。

注:来自清博舆情系统

(选自《新媒体指数》)

材料四

近日,教学已经将近22年的一位大学老师因为作业在网络上走红。“这样的作业给我来一打”、“带给人一种云淡风轻的美好”、“时光易逝,请君珍惜”等都是作业点评中的金句。这位大学老师叫董桂菊,是东北农业大学电气与信息学院的一名老师。(3月6日《北京青年报》)

大学教师主动贴近学生,用学生喜欢的语言方式与其交流,并把很多网络用语用于作业点评上,使她深受学生喜爱。她的金句还被学生整理出来,在学生中相互传看,学生都想得到董老师的点评而更加认真完成作业。对此,董老师还获得了学校的教学质量奖。诚如董老师自己所言,“现在上课的话,学生首先要喜欢你的人,然后会喜欢上这门课。这就包括作业批改的环节,通过这些让学生体会到上课的魅力,从而形成良性循环。”

如今是互联网时代,多使用网络用语,能使师生之间的“隔膜”或代沟消除一些,看似灵活生动,给课堂教学和作业批改等都带来了不少新意。不过,虽然课堂教学或是批改作业,并非都要那么“一本正经”,但保持一点严肃性并非多余。当然,板起面孔与学生交流,早已不是所有教师的选择,每一位教师都可以根据自己的教学实际,走出一条独特的教学之路。而用网络语言搭起与学生之间沟通的桥梁是一个不错选择。

不可否认的是,如今有些老师为了吸引学生注意力,就想尽办法与学生接近,不惜用学生喜欢的语言方式授课,这无可厚非,但要是过分肯定跑偏。据去年9月25日《中国青年报》的一则报道,有教师为了迎合学生,直播自己的课堂教学,也使自己一夜间成了“网红”,迎接他的虽然有鲜花和掌声,但也有很多网友的口诛笔伐。因为表面上搞得热热闹闹的直播课堂教学,看起来非“创新”而是“赶时髦”,并不能反映出真实的教学效果。

董老师用网络用语接近学生,值得称赞,也证明她在教学上的用心、尽心乃至创新。不过,切莫过多关注网络用语,而是更该注重教师自身的知识厚度、传道受业后的实际效果。董老师称“会沿着这个路线一直走下去”,希望她不断创新,走好自己的教学路。

(选自《东方网》金虎时评)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是

A.网络是网民共同拥有的交流平台,业内人士认为,一些小学生作文里也运用了不少网络语言,会让孩子对中国的语言文化产生误解。

B.在汉语的发展过程中,语言的创新必然经历旧质语言要素的消亡,新质语言要素的产生这些汉语发展的阶段。

C.在媒体语言使用过程中,语言使用者只有具备一双明辨是非的慧眼,才能在大量的新生语言质料中趋雅避俗。

D.由董桂菊因为作业在网络上走红的事件可以看出,她是一位努力钻研业务,并与时俱进地改进教学方法的老师。

2.下列对材料相关内容的概括、分析或推断,正确的一项是

A.“神马”、“辣么美”、“表酱紫”这样的网络语言将充斥我们的生活中,显示其在特定历史条件下的随意、诙谐、鲜活灵动等特点。

B.2017上半年网络十大流行语中,流行语主要来自网页和微信,它们所占比约为整个媒体的百分之八十。

C.2017上半年网络十大流行语中,网民的中性和正面情绪占比高达90%,这源于网民对流行语多持娱乐化态度。

D.董老师用网络用语接近学生,证明她在教学上的用心、尽心,但为了迎合学生,过多关注网络用语,并不能反映出真实的教学效果。

3.通览上述文段,我们使用网络语言,应该重点做好哪些工作?

-

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

随着互联网的迅猛发展,许多网络语言被大量移植到了现实生活中,不少中小学生在写作时也开始使用网络语言。诸如菜鸟(新手)、果酱(过奖)、酱紫(这个样子)、香菇(想哭)之类的网络语言通过学生的作文进入了老师的视野。

中小学生该不该使用网络语言?教育界出现了不同的声音。反对者认为,网络语言对汉语是一种污染,是小群体为了团体交流方便,根据自己的爱好编造的一种“语言”。赞成者认为,汉语本来就是不断变化的,坦然接受这种变化,是对汉语发展规律的尊重。

以上两种观点,你认为哪一个更合理?联系实际,阐述你的看法。要求选好角度,确定立意,自拟标题:不得套作,不得抄袭。

-

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

随着互联网的迅猛发展,许多网络语言被大量移植到了现实生活中,不少中小学生在写作时也开始使用网络语言。诸如菜鸟(新手)、果酱(过 奖)、酱紫(这个样子)、香菇(想哭)之类的网络语言通过学生的作文进入了老师的视野。

中小学生该不该使用网络语言?教育界出现了不同的声音。 反对者认为,网络语言对汉语是一种污染,是小群体为了团体交流方便,根据自己的爱好编造的一种“语言”。赞成者认为,汉语本来就是不断变化的,坦然接受这种变化,是对汉语发展规律的尊重。

以上两种观点,你认为哪一个更合理?联系实际,阐述你的看法。要求选好角度,确定立意,自拟标题:不得套作,不得抄袭。

-

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

随着互联网的迅猛发展,许多网络语言被大量移植到了现实生活中,不少中小学生在写作时也开始使用网络语言。诸如菜鸟(新手)、果酱(过 奖)、酱紫(这个样子)、香菇(想哭)之类的网络语言通过学生的作文进入了老师的视野。

中小学生该不该使用网络语言?教育界出现了不同的声音。 反对者认为,网络语言对汉语是一种污染,是小群体为了团体交流方便,根据自己的爱好编造的一种“语言”。赞成者认为,汉语本来就是不断变化的,坦然接受这种变化,是对汉语发展规律的尊重。

以上两种观点,你认为哪一个更合理?联系实际,阐述你的看法。要求选好角度,确定立意,自拟标题:不得套作,不得抄袭。

-

“作业写到很晚,真是杯具!再酱紫,要生餐具了!”“神马都是浮云!”“童鞋都是些菌男霉女,但我肥肠稀饭哦!”近年来,类似的语言越来越多地出现在中小学生作文中,有人把这种现象叫“网络语‘入侵’作文”。不同的群体对这种现象有不同的看法,并有各自的道理。请选择作文学生、语文教师、语言学家中的二种人物,以他们的身份对这一现象进行简要评论。(5分)

⑴作文学生:________

⑵语文老师:________

⑶语言专家:________

-

阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。(25分)

材料一:

在当下,网络语言正铺天盖地地进入人们的日常生活。上周,中国青年报社会调查中心通过民意中国网和问卷网,对1601人进行的一项调查显示,89.8%的受访者日常生活中会使用网络流行语,64.2%的受访者认为当下网络流行语入侵汉语现象严重,46.0%的受访者担心会污染汉语,51.9%的受访者直接建议,出台相关措施,保护汉语纯洁性。

受访者中,80后占45.3%,90后占21.9%,00后占1.0%。他们日常生活中使用频率较高的网络流行语有“萌萌哒”(50.8%)、“有钱,任性”(40.2%)、“屌丝”(39.7%)、“不作死就不会死”(26.2%)等。

90后大学生吴桐平时喜欢流连于微博、微信等各大社交平台。她说:“这些词既俏皮可爱又犀利简练,让自己和同龄人交流起来更加自然和谐。即使是部分人认为粗俗的词语,用起来也很有意思,大家只是当口头禅随意使用,并无恶意。”

著名作家、中国报告文学学会副会长李鸣生表示,网络的出现,丰富了现代语言的内涵和形式。人们可以通过网络这一平台充分展现自己的语言魅力,甚至创造新的语言表达方式和叙述结构。整体而言,这种现象是好事,既促进了汉语发展,又丰富了民族文化。

中国人民大学文学院教授陈满华说,网络语言和传统语言一样,精华糟粕同在。我们可以对语言的发展做一些有意义的推动工作,比如,及时发动民间和组织专家对网络流行语,进行更大规模的收集、释解和描写。这些工作,将有利于汉民族共同语更顺畅地新陈代谢、稳步发展,也能使更多普通百姓及时顺应母语日新月异的变化,甚至为其发展或多或少地做出贡献。

(摘自《中国青年报》2015年02月05日)

材料二:

年末,又到了网络十大流行语盘点的时刻。而前几日,国家新闻出版广电总局发出通知,要求广播电视节目和广告禁止使用网络流行语。

西北师范大学文学院任遂虎教授认为,“网络流行语属于新潮俗文化,具有自身的时髦性和浓烈的黑色幽默色彩。它不满足于旧有语汇的表达,通过‘断章取义’来截取、生发新义,真正的含义往往隐藏在表面字义背后——这样一来,无形中就放大了俗文化中原本存在的低俗、不雅成分。而油腔滑调、表达模糊、词义晦涩、语法不规范之类的问题,就成了这类语词与生俱来的‘皮癣’。”

网络流行语难免泥沙俱下,为此,很多人认为,从这个层面来讲,广电总局禁止流行语进入广播电视中的规定,有其积极的意义。

(摘自《法制晚报》2014年12月5日)

材料三:

网络流行语的核心层面是社会心态的传接。虽然公共话题在网络流行语中占比不高,但却反映出网民对于国家公共议题的关注和理解。APEC(亚太经济合作组织)会议期间,习近平主席包容百姓吐槽“APEC蓝”的谈话,将政府治理环境问题的决心传递给网友,使原本的调侃表达经历变奏,获得体制内认可,强化了网友对公共事务的参与感。情感类话题的词语仍是网络流行语的关键组成部分,人们需要新词语用以活跃情感话题。“小清新”、“女汉子”转生为“小鲜肉”、“暖男”,网络流行语不仅感叹着感情的无奈,也寄望着感情的美好。

对于网络流行语与语言的规范性,近年来争论极多。更迭换代的流行语层出不穷,如同“行话”或“切口”一样表达着网络社群的自我认知,确立起独享的“私属语言”。

传媒用词方面,互联网时代之前的异形词规范可为明证,上世纪80年代艾滋病见诸报刊之时,曾经“艾滋”“爱滋”同存并用,为避免“爱”而“滋”病,原卫生部将名称规范为“艾滋病”。

教育教学方面,对青少年进行人文素养的严肃培训,书面用语的规范是必须且必要的,应以“谨慎而不轻率”、“宽容但又严苛”的态度对待网络流行语。

辞书编写方面,作为我国语言规范标杆的《现代汉语词典》,自1978年出版以来,历经改版,已经吸纳了诸多网络新词。2012年的第6版即收录了“雷人”、“宅”、“山寨”、“草根”、“粉丝”、“闪婚”等网络热词。同时也拒绝了“剩男”“剩女”等具有歧义或歧视色彩的词汇。

不必将网络流行语视为断送中华文脉的洪水猛兽,宏观上无过分干预的必要,社会历史自然会对网络语言进行公正而有效的筛选。微观应用方面却不可置之不理,这无疑是避免部分网络流行语污染社会文化、保持语言规范与文化健康的关键。

(摘自《中国教育报》2015年02月14日)

材料四:

【中新社北京3月6日电】继去年抛出“你懂的”,担任全国政协十二届三次会议新闻发言人的吕新华又在今年发出“大家都很‘任性’”的言论,再次成为引领今年两会会场的热门词汇。

紧接着,中国国务院总理李克强5日上午在作政府工作报告时,面对2907名人大代表提出“大道至简,有权不可任性”;中国国家主席习近平当日下午参加他所在的上海代表团审议时指出,经济发展“也不能那么任性,否则靠什么可持续发展?”

(中新社记者张子扬)

(1)阅读材料一和材料二,简要说明网络流行语的优劣及其备受争议的原因。(5分)

(2)根据材料一和材料三,概括网络流行语的积极作用。(6分)

(3)根据材料三,说明各领域是如何规范网络流行语的。(6分)

(4)比较材料二和材料四,谈谈广电总局与国家领导人对网络流行语的态度不尽相同的理由。你又是怎样看待网络流行语的?(8分)

-

阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。(25分)

材料一:

在当下,网络语言正铺天盖地地进入人们的日常生活。上周,中国青年报社会调查中心通过民意中国网和问卷网,对1601人进行的一项调查显示,89.8%的受访者日常生活中会使用网络流行语,64.2%的受访者认为当下网络流行语入侵汉语现象严重,46.0%的受访者担心会污染汉语,51.9%的受访者直接建议,出台相关措施,保护汉语纯洁性。

受访者中,80后占45.3%,90后占21.9%,00后占1.0%。他们日常生活中使用频率较高的网络流行语有“萌萌哒”(50.8%)、“有钱,任性”(40.2%)、“屌丝”(39.7%)、“不作死就不会死”(26.2%)等。

90后大学生吴桐平时喜欢流连于微博、微信等各大社交平台。她说:“这些词既俏皮可爱又犀利简练,让自己和同龄人交流起来更加自然和谐。即使是部分人认为粗俗的词语,用起来也很有意思,大家只是当口头禅随意使用,并无恶意。”

著名作家、中国报告文学学会副会长李鸣生表示,网络的出现,丰富了现代语言的内涵和形式。人们可以通过网络这一平台充分展现自己的语言魅力,甚至创造新的语言表达方式和叙述结构。整体而言,这种现象是好事,既促进了汉语发展,又丰富了民族文化。

中国人民大学文学院教授陈满华说,网络语言和传统语言一样,精华糟粕同在。我们可以对语言的发展做一些有意义的推动工作,比如,及时发动民间和组织专家对网络流行语,进行更大规模的收集、释解和描写。这些工作,将有利于汉民族共同语更顺畅地新陈代谢、稳步发展,也能使更多普通百姓及时顺应母语日新月异的变化,甚至为其发展或多或少地做出贡献。

(摘自《中国青年报》2015年02月05日)

材料二:

年末,又到了网络十大流行语盘点的时刻。而前几日,国家新闻出版广电总局发出通知,要求广播电视节目和广告禁止使用网络流行语。

西北师范大学文学院任遂虎教授认为,“网络流行语属于新潮俗文化,具有自身的时髦性和浓烈的黑色幽默色彩。它不满足于旧有语汇的表达,通过‘断章取义’来截取、生发新义,真正的含义往往隐藏在表面字义背后——这样一来,无形中就放大了俗文化中原本存在的低俗、不雅成分。而油腔滑调、表达模糊、词义晦涩、语法不规范之类的问题,就成了这类语词与生俱来的‘皮癣’。”

网络流行语难免泥沙俱下,为此,很多人认为,从这个层面来讲,广电总局禁止流行语进入广播电视中的规定,有其积极的意义。

(摘自《法制晚报》2014年12月5日)

材料三:

网络流行语的核心层面是社会心态的传接。虽然公共话题在网络流行语中占比不高,但却反映出网民对于国家公共议题的关注和理解。APEC(亚太经济合作组织)会议期间,习近平主席包容百姓吐槽“APEC蓝”的谈话,将政府治理环境问题的决心传递给网友,使原本的调侃表达经历变奏,获得体制内认可,强化了网友对公共事务的参与感。情感类话题的词语仍是网络流行语的关键组成部分,人们需要新词语用以活跃情感话题。“小清新”、“女汉子”转生为“小鲜肉”、“暖男”,网络流行语不仅感叹着感情的无奈,也寄望着感情的美好。

对于网络流行语与语言的规范性,近年来争论极多。更迭换代的流行语层出不穷,如同“行话”或“切口”一样表达着网络社群的自我认知,确立起独享的“私属语言”。

传媒用词方面,互联网时代之前的异形词规范可为明证,上世纪80年代艾滋病见诸报刊之时,曾经“艾滋”“爱滋”同存并用,为避免“爱”而“滋”病,原卫生部将名称规范为“艾滋病”。

教育教学方面,对青少年进行人文素养的严肃培训,书面用语的规范是必须且必要的,应以“谨慎而不轻率”、“宽容但又严苛”的态度对待网络流行语。

辞书编写方面,作为我国语言规范标杆的《现代汉语词典》,自1978年出版以来,历经改版,已经吸纳了诸多网络新词。2012年的第6版即收录了“雷人”、“宅”、“山寨”、“草根”、“粉丝”、“闪婚”等网络热词。同时也拒绝了“剩男”“剩女”等具有歧义或歧视色彩的词汇。

不必将网络流行语视为断送中华文脉的洪水猛兽,宏观上无过分干预的必要,社会历史自然会对网络语言进行公正而有效的筛选。微观应用方面却不可置之不理,这无疑是避免部分网络流行语污染社会文化、保持语言规范与文化健康的关键。

(摘自《中国教育报》2015年02月14日)

材料四:

【中新社北京3月6日电】继去年抛出“你懂的”,担任全国政协十二届三次会议新闻发言人的吕新华又在今年发出“大家都很‘任性’”的言论,再次成为引领今年两会会场的热门词汇。

紧接着,中国国务院总理李克强5日上午在作政府工作报告时,面对2907名人大代表提出“大道至简,有权不可任性”;中国国家主席习近平当日下午参加他所在的上海代表团审议时指出,经济发展“也不能那么任性,否则靠什么可持续发展?”

(中新社记者张子扬)

(1)阅读材料一和材料二,简要说明网络流行语的优劣及其备受争议的原因。(5分)

(2)根据材料一和材料三,概括网络流行语的积极作用。(6分)

(3)根据材料三,说明各领域是如何规范网络流行语的。(6分)

(4)比较材料二和材料四,谈谈广电总局与国家领导人对网络流行语的态度不尽相同的理由。你又是怎样看待网络流行语的?(8分)

-

阅读下面的文字,完成下列各题。(9分,每小题3分)

网络语言是伴随网络技术的发展和网络的广泛使用而产生的一种语言现象。20世纪90年代中期,随着互联网进入国人的生活,以英语缩写和表情符号为主的网络语言是最初的主要表现形式。随着网络的日益普及,网络语言也开始了“本土化”的历程。由最初描绘网民生活的汉字、汉语拼音形式,如大虾、mm(美眉)等,以及各种数字谐音、寓意形式,如88(拜拜),向多元化发展。

关于网络语言的话题,已成为各种媒体关注的热点。媒体持续而广泛的关注,反映了网络词语新陈代谢、不断丰富的发展态势,以及对现实生活影响程度的逐渐加深。

无论从当前还是长远来看,网络语言热的出现并非坏事。构建和谐的语言生活已经成为时代的呼唤,这既要有一定的社会使用“热度”,也要有学术研究的冷静思考。只有以客观、科学的态度正确看待发展中的事物,我们才能将它引到良性发展的轨道上来。

网络媒体业已成为当今社会最具影响力和发展潜力的媒体,传播方式的独特性使网络具有其他媒体难以比肩的特点,对其他媒体传播及其语言使用样式产生影响,实属正常。同时,网络媒体兼容了文字、图片、声音、影像等多种传播手段,也使网络媒体不单单是新闻传播的工具,更是集信息传递、娱乐、游戏等多种功能于一身的交际平台。因此,尼葛洛庞帝在《数字化生存》一书中认为,应将大众传媒重新定义为“发送和接收个人化信息和娱乐的系统”。

网络传播过程中,键盘输入、屏幕阅读的非面对面的交际方式以及即时、快捷的交际特点,使之迥异于网络之外口耳相传或白纸黑字的“传统”交际行为,这促使人们以最简洁的输入形式来应对快速的信息交流,进而寻求以缩略、替代、新造的形式来代替以往有词典规范的“传统”表现形式,网络也由此成为汉语新词、新义产生的一个孵化器,也是新词语迅速传播的一个重要途径,“pk”、“粉丝”、“山寨”等的流行就是典型的案例。

网络传播的个性化、娱乐化特点,使网络语言少了些规范的自觉约束,而多了些个性张扬、特征鲜明的表现形式,也使语言的“游戏功能”在互联网上得到更加充分的发挥。网络词语与通用语言的差异性和鲜活性,也使其成为社会各界与语言研究所持续关注的热点。

对此,我们的社会应秉承科学的精神,客观认识网络语言的产生和使用问题,网络语言并非洪水猛兽,难以造成“中文危机”、“汉语危机”;我们的媒体应持严肃、负责的科学态度关注网络语言现象,避免由此产生的负面效应;学术界应进一步加强网络语言及相关现象研究,为社会提供强有力的理论与学术支持。

(摘编自汪磊《网络语言热的冷思考》)

1.下列关于“网络语言”的表述,不符合原文意思的一项是

A.网络语言“本土化”历程的最初形态还不多元,多是些描绘网民生活的汉字、汉语拼音形式和数字谐音、寓意形式。

B.网络语言最早产生于外国,以英语缩写和表情符号为主要表现形式,是网络技术发展和网络媒体广泛传播的结果。

C.网络语言具有强劲的发展态势,对此,社会普遍表现出或不安或焦虑的态度,甚而在潜意识里把它看成为洪水猛兽。

D.网络语言在当今社会呈现出新陈代谢、不断丰富的发展态势,越来越深入地影响现实生活,因而受到社会广泛关注。

2.下列理解,不符合原文意思的一项是

A.对待网络语言这一发展中的事物,我们不能以简单主观的态度去看待,因为那样做不利于将它引导到良性发展的轨道上来。

B.孤立地看网络媒体给其他媒体传播及其语言使用样式产生的影响,觉得异常;但联系网络媒体传播方式的独特性看,则实属正常。

C.网络媒体是集信息传递、娱乐、游戏等多种功能于一身的交际平台,这是由其传播手段的巨大而独特的兼容性决定的。

D.键盘输入、屏幕阅读的交际方式不同于网络之外口耳相传,而网络即时快捷的交际特点也明显优于白纸黑字的“传统”交际行为。

3.下列理解和分析,不符合原文内容的一项是

A.人们以最简洁的输入形式来应对快速的信息交流,这使得网络传播过程具有了鲜明的交际方式和交际特点。

B.人们为了应对快速的信息交流,寻求到缩略、替代、新造等语言表现形式,使得网络成为汉语新词产生的孵化器。

C.随着网络技术的进步,网络传播更具娱乐化特点,这使语言的“游戏功能”在互联网上得到更加充分的发挥。

D.对于网络词语与通用语言的差异性和鲜活性,我们如果不能采取严肃、负责的科学态度,很可能会产生负面效应。

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

今天的儿童是网络时代的原住民,他们从小就生活在智能手机和社交媒体的环境之中。不过,近年来随着儿童用网上网的普及,由于不当使用、缺乏教育引起的网络安全问题也日益受到社会关注,前段时间引爆网上的杭州四年级小学生因玩王者荣耀跳楼事件等,都成社会焦点话题。

为了实地了解当下少年儿童网络使用状况和遇到的安全问题。今年,来自广州市多所学校的儿童代表组成网络安全调研小分队,去到多家学校进行主题调研。儿童代表们在调研后,发布《少年儿童网络安全广东倡议》:

网络安全你我有责。让我们全社会共同携手,一起构建更加安全、文明的网络空间。同时让我们小手拉大手,和爸爸妈妈一起约定好,集聚网上正能量!争做中国好网民,让我们一起行动吧。

(摘编自“网易新闻”)

材料二:

图:14岁儿童与家长网络行为的对比

(摘编自“腾讯网”)

材料三:

在第四届广东省网络安全宣传周上,一份来自广东省儿童网民网络素养状况研究报告揭示不少最新情况。

本次调研显示,有超过23%的学龄前儿童(3~6岁)每天使用网络的时间在30分钟以上,5岁时网络使用时间超过30分钟的儿童已达到31.9%。7岁的儿童中,23.5%每日上网时间超过半个小时。24.2%曾研究过网络游戏攻略;61.0%在手机或平板上自主下载自己喜欢的游戏、视频和音乐。8.9%的7岁儿童开始主动加网友、qq群。

儿童使用社交媒体的时间也越来越早。调研显示:3岁就已经开始使用QQ和微信,到了7岁,9.9%的儿童使用QQ,15%的儿童使用微信。在12岁拥有QQ(87.9%)、微信(69.7%)的儿童比例超过一半。

引人注意的是低龄儿童微信的接触率,较以往调查有显著提升。4~9岁微信比QQ拥有更多的接触。9岁时儿童微信的接触率已达到38.0%,超过QQ的31.2%接触率。10岁时,QQ接触率达到52.9%,正式超过微信47.1%,自此之后,QQ成为少年儿童第一社交媒体。

(摘编自“腾讯网”)

材料四:

“应对少年儿童网络安全问题,需要政府、社会和家庭各界形成合力。”中国青少年宫协会儿童媒介素养教育研究中心主任张海波在论坛上呼吁,学校应该将网络安全和媒介素养教育纳入中小学的课程,积极推动开展网络安全法制教育。随机的零敲碎打式的灌输或劝阻,效果恐怕不理想。在儿童“触网”低龄化的新形势下,不妨让网络素养教育正式走进学校、课堂、课本之中,即使在幼儿园、学前班阶段,都该有这种制度安排和教育“标配”。这不仅是形势和责任所需,更是社会和家庭的呼唤。

“现在孩子对网络的探索意识和自主意识很强,但自控力依然不强,需要家长引导。”张海波建议,家长要及时了解孩子的上网行为状况,清楚孩子的“数字轨迹”,及时教育。其次,家长要及早培养孩子的网络安全意识,了解相关知识和法规,并且培养孩子的自控力、辨别力,通过约定的方式和孩子制定上网行为的规则,让孩子养成健康文明的上网习惯。此外,家长还要加强自身学习,及时了解潮流文化,改善网络时代的亲子关系。

(摘编自“华龙网”)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是

A. 如今的儿童是网络时代的原住民,他们从小就生活在智能手机和社交媒体的环境之中,网络安全问题也随之产生。

B. 材料二的图表信息显示,在8种网络行为上,14岁的孩子在与其父母的对比中,总体来看,超越了家长。

C. 杭州四年级小学生因玩王者荣耀跳楼事件是引起人们极度关注网络安全问题的重要原因,并使之成为社会焦点话题。

D. 材料三的相关信息显示,9岁时儿童微信的接触率高于QQ的接触率,但10岁时的QQ接触率高于微信的接触率。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的两项是

A. 广州市多所学校的儿童代表经过调研发布了《少年儿童网络安全广东倡议》,振聋发聩,引起了社会的强烈反响。

B. 从材料二来看,在14岁儿童与家长网络行为的对比中,儿童的表现每一项都遥遥领先,特别是“研究过网络游戏”这一项,相差悬殊。

C. 材料三列举大量数据,准确具体的揭示了广东儿童网民网络素养状况,总体来看,儿童触网的年龄越来越小,令人担忧。

D. 从材料三中调查的具体数据来看,7岁儿童接触网络比例最高,范围最广,影响最大,最具有代表性,所以数据最详。

E. 孩子对网络的探索意识和自主意识很强,但自控力不强。在孩子成长的关键阶段,家长的教育和引导不能缺失。

3.我们应如何应对日益严重的少年儿童网络安全问题?请结合材料简要概括。

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

今天的儿童是网络时代的原住民,他们从小就生活在智能手机和社交媒体的环境之中。不过,近年来随着儿童用网上网的普及,由于不当使用、缺乏教育引起的网络安全问题也日益受到社会关注,前段时间引爆网上的杭州四年级小学生因玩王者荣耀跳楼事件等,都成社会焦点话题。

为了实地了解当下少年儿童网络使用状况和遇到的安全问题。今年,来自广州市多所学校的儿童代表组成网络安全调研小分队,去到多家学校进行主题调研。儿童代表们在调研后,发布《少年儿童网络安全广东倡议》:

网络安全你我有责。让我们全社会共同携手,一起构建更加安全、文明的网络空间。同时让我们小手拉大手,和爸爸妈妈一起约定好,集聚网上正能量!争做中国好网民,让我们一起行动吧。

(摘编自“网易新闻”)

材料二:

图:14岁儿童与家长网络行为的对比

(摘编自“腾讯网”)

材料三:

在第四届广东省网络安全宣传周上,一份来自广东省儿童网民网络素养状况研究报告揭示不少最新情况。

本次调研显示,有超过23%的学龄前儿童(3~6岁)每天使用网络的时间在30分钟以上,5岁时网络使用时间超过30分钟的儿童已达到31.9%。7岁的儿童中,23.5%每日上网时间超过半个小时。24.2%曾研究过网络游戏攻略;61.0%在手机或平板上自主下载自己喜欢的游戏、视频和音乐。8.9%的7岁儿童开始主动加网友、qq群。

儿童使用社交媒体的时间也越来越早。调研显示:3岁就已经开始使用QQ和微信,到了7岁,9.9%的儿童使用QQ,15%的儿童使用微信。在12岁拥有QQ(87.9%)、微信(69.7%)的儿童比例超过一半。

引人注意的是低龄儿童微信的接触率,较以往调查有显著提升。4~9岁微信比QQ拥有更多的接触。9岁时儿童微信的接触率已达到38.0%,超过QQ的31.2%接触率。10岁时,QQ接触率达到52.9%,正式超过微信47.1%,自此之后,QQ成为少年儿童第一社交媒体。

(摘编自“腾讯网”)

材料四:

“应对少年儿童网络安全问题,需要政府、社会和家庭各界形成合力。”中国青少年宫协会儿童媒介素养教育研究中心主任张海波在论坛上呼吁,学校应该将网络安全和媒介素养教育纳入中小学的课程,积极推动开展网络安全法制教育。随机的零敲碎打式的灌输或劝阻,效果恐怕不理想。在儿童“触网”低龄化的新形势下,不妨让网络素养教育正式走进学校、课堂、课本之中,即使在幼儿园、学前班阶段,都该有这种制度安排和教育“标配”。这不仅是形势和责任所需,更是社会和家庭的呼唤。

“现在孩子对网络的探索意识和自主意识很强,但自控力依然不强,需要家长引导。”张海波建议,家长要及时了解孩子的上网行为状况,清楚孩子的“数字轨迹”,及时教育。其次,家长要及早培养孩子的网络安全意识,了解相关知识和法规,并且培养孩子的自控力、辨别力,通过约定的方式和孩子制定上网行为的规则,让孩子养成健康文明的上网习惯。此外,家长还要加强自身学习,及时了解潮流文化,改善网络时代的亲子关系。

(摘编自“华龙网”)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是

A. 如今的儿童是网络时代的原住民,他们从小就生活在智能手机和社交媒体的环境之中,网络安全问题也随之产生。

B. 材料二的图表信息显示,在8种网络行为上,14岁的孩子在与其父母的对比中,总体来看,超越了家长。

C. 杭州四年级小学生因玩王者荣耀跳楼事件是引起人们极度关注网络安全问题的重要原因,并使之成为社会焦点话题。

D. 材料三的相关信息显示,9岁时儿童微信的接触率高于QQ的接触率,但10岁时的QQ接触率高于微信的接触率。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的两项是

A. 广州市多所学校的儿童代表经过调研发布了《少年儿童网络安全广东倡议》,振聋发聩,引起了社会的强烈反响。

B. 从材料二来看,在14岁儿童与家长网络行为的对比中,儿童的表现每一项都遥遥领先,特别是“研究过网络游戏”这一项,相差悬殊。

C. 材料三列举大量数据,准确具体的揭示了广东儿童网民网络素养状况,总体来看,儿童触网的年龄越来越小,令人担忧。

D. 从材料三中调查的具体数据来看,7岁儿童接触网络比例最高,范围最广,影响最大,最具有代表性,所以数据最详。

E. 孩子对网络的探索意识和自主意识很强,但自控力不强。在孩子成长的关键阶段,家长的教育和引导不能缺失。

3.我们应如何应对日益严重的少年儿童网络安全问题?请结合材料简要概括。