-

阅读材料,完成下列要求。

材料一 从1980年到1993年,我国财政管理实行“划分收支、分级包干”体制,简称“分灶吃饭”。1980—1984年,实行“划分收支,分级包干”体制。1985—1987年,实行“划分税种、核定收支、分级包干”体制。1987—1993年,实行“多种形式包干制”。在1985年针对地方增收积极性下降和中央财政收入占全国财政收入比重下降的困难局面,国务院发布了《关于地方实行财政包干办法的决定》,具体包干方法包括“收入递增包干”、“总额分成”、“总额分成加增长分成”、“上解额递增包干”、“定额上解”、“定额补助”等。财政包干制有利于地方政府根据自身的长远发展来制订合理的经济发展规划和提高财政资金利用效率。然而,地方政府过度看重经济发展的积极性也造成了地区间的恶性竞争和市场分割,地方在与中央的财政博弈中,往往会采取机会主义行为来获取自身利益,财政分权制度改革势在必行。

材料二 在财政包干体制下,税收优惠成为地方招商引资的重要手段,税收调节功能弱和产能过剩严重等一系列问题突出。1993年11月召开的中共十四届三中全会,确定改革的总目标是“建立社会主义市场经济体制”,并要求“市场在资源配置中发挥基础性作用”,而财政包干制并不符合市场经济体制的目标,不得不进行更加彻底的改革。分税制在提高中央政府财力的同时,也改变了地方政府原有的行为模式。首先,税权划分增强了中央的财政集中度,扭转了中央财政困难局面,增强了政府的宏观调控能力,从而显著调动了中央政府的积极性。其次,使地方政府仍具有较高的积极性发展经济,并通过辖区间的经济竞争来推动经济增长等,但是对提供公共服务的积极性不足。

——摘编自吕冰洋台航《从财政包干到分税制:发挥两个积极性》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括改革开放后财政包干体制发展的特点和影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明分税制改革的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈财政改革的启示。

高三历史材料分析题中等难度题查看答案及解析

-

(历史选修1:历史上重大改革回眸)

材料 城市经济体制改革最初的思路是扩大地方和企业的自主权。1978年起,进行扩大企业自主权的试点。1981年起,在企业推广建立经济责任制。1980年起,实行“划分收支、分级包干”的财政管理体制。1984年,中共十二届三中全会提出社会主义经济是“公有制基础上有计划的商品经济”,改革全面展开。1987年,中共十三大提出:“社会主义有计划的商品经济体制,应该是计划与市场的内在统一。"1988年,在价格改革的过程中出现了全国性的抢购风潮。此后三年的治理整顿期间,不仅经济增长陷入低谷,而且改革的取向也陷入迷茫,理论上又作出了“计划经济与市场调节相结合”的概括。1990到1992年,邓刁、平几次发表关于计划与市场的谈话,特别是南方谈话,得到了公众的热烈响应。1992年,中共十四大确定,经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。此后,我国的经济体制改革坚定不移地沿着市场经济的方向,在各个领域取得了重要突破。

——摘编自王玉茄《中国经济史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括1978年以来我国城市经济体制改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明1978年以来我国城市经济体制改革的意义

高三历史材料分析题中等难度题查看答案及解析

-

(历史选修1:历史上重大改革回眸)

材料 1980年,我国进行了财政税收改革,实行“划分税种,分级包干”的体制。随着社会主义市场经济的建立,财政包干制越来越不能适应改革和发展的需要。在借鉴国外经验和我国从1992年起在浙江等9个省市实行分税制试点经验的基础上,国务院决定从1994年起在全国实行以分税制为基础的税制改革。其主要内容是:在商品生产和流通环节全面推行增值税,形成以增值税为主,消费税、营业税并行,内外统一的流转税制;将过去对国营、集体和私营企业分别征收的多种所得税合并为统一的企业所得税;将过去对外国人征收的个人所得税、对中国人征收的个人收入调节税和个体工商户所得税合并为统一的个人所得税;大幅度调整特别目的税和地方税,税种由原来的37个减少到25个,初步实现了从计划经济体制下的传统税制向市场经济体制和开放型经济下的新税制的平稳过渡。

——摘编自郭大钧等《中国当代史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括20世纪90年代税制改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明20世纪90年代税制改革的意义。

高三历史材料分析题中等难度题查看答案及解析

-

(历史选修1:历史上重大改革回眸)

材料 新中国的教育体制自确立以后,在30多年中基本没有大的变动。1985年,中共中央印发《关于教育体制改革的决定》,明确提出教育体制改革的根本目的是提高民族素质,多出人才、出好人才。1993年,中共中央、国务院下发《中国教育改革和发展纲要》。1994年,关于《中国教育改革和发展纲要》的实施意见出炉:确定了到2000年我国教育发展的目标和任务,并要求加快办学体制改革,进一步改变政府包揽办学的状况,形成政府办学为主与社会各界参与办学相结合的新体制;深化中等及中等以下教育体制改革,完善分级办学、分级管理体制;深化高等教育体制改革,建立政府宏观管理、学校面向社会自主办学的体制;同时,逐步实行高校学生缴费上学,大多数毕业生自主择业的制度;加快教育立法步伐,抓紧制定《教育法》《职业教育法》和《高等教育法》等一批教育法律和行政法规。

——摘编自光明日报《中国教育体制改革主要历程》

(1)根据材料并结合所学知识,概括20世纪90年代教育体制改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明20世纪90年代教育体制改革的意义。

高三历史材料分析题简单题查看答案及解析

-

【历史上重大改革回眸】阅读材料,完成下列要求。

材料一 因安史之乱导致财政收支恶化,唐朝政府开展官营盐业,全面垄断食盐的生产、运输和销售。这增加了政府的财政收入,但政府不得不增设相关的机构、官吏管理各个环节,导致机构庞大,经营和管理费用增加,又容易滋生腐败,损失垄断利润。针对这种情况,刘晏受命全面调整盐业的管理。他在产盐地区设立盐场、盐监、盐院,确保盐源的供给,精简管理机构,选派廉政又有实际业务能力的人充当要员,受中央直接领导;食盐的生产、收购、储存等业务还归官府,官方掌握食盐的定价权,然后卖给商人,由商人们去运送和销售;在缺盐或距离产盐区较远的地区设立仓储,运储食盐,在商人不至且盐价较贵之处,用平价出售,用以调节和稳定盐价。刘晏刚到任的时候,榷盐的总收入才四十万贯,到了代宗大历末年,榷盐收入达到六百多万贯,已占到国家财政总税收的一半。

一一赵志浩《评唐代刘晏对盐法的改革》

材料二 中国盐业总公司创立于1950年,1964年由国务院授权集中统一管理盐行业。1995年国家对工业盐改计划调拨为合同订货。2014年1 0月,中国盐业协会披露:盐业改革方案的核心为废止盐业专营。

一一据人民网等有关资料整理

在组织一个人统治人的政府时,最大困难在于必须首先使政府能管理被统治者,然后再

使政府管理自身。毫无疑问,依靠人民是对政府的主要控制;但是经验教导人们,必须有辅助性的预防措施。用相反和敌对的关心来补足较好动机的缺陷,这个政策可以从人类公私事务的整个制度中探究。我们看到这一政策特别表现在一切下属权力的分配中,那里的一成不变的目的是按这样的方式来划分和安排某些公职的,以便彼此有所牵制。

一一摘编自【美】汉密尔顿等《联邦党人文集》

(1)根据材料,概括联邦党人关于建立政府的主张。

(2)根据材料并结合所学知识,简析联邦党人上述主张在美国的实践意义。

高三历史综合题困难题查看答案及解析

-

广东省某县曾经先后完成了三件大事,一是县经委对县办工业企业实行超计划利润提成奖;二是撤销五个工业主管局,由县经委直接领导企业;三是在超计划利润提成奖的基础上,县经委实行财政任务递增包干和超额分成。这些举措

A. 改革了国营企业的管理体制

B. 实现了政企分开

C. 减少了地方政府的财政收入

D. 改变了企业的所有制形式

高三历史单选题困难题查看答案及解析

-

【选修1:历史上重大改革回眸】

材料

1980年以来实行的地方财政包干制,一方面增大了留归地方的收入,另一方面却使中央财政受到了极大的削弱。80年代末90年代初,中央政府面临财政危机,一场具有深远影响的分税制改革在中国拉开了序幕。分税制改革从提出到最后出台,历经八载。1987年中共十三大报告简要地提到,要“在合理划分中央和地方财政收支范围的前提下实行分税制”。1992年党的十四大报告提出“要逐步实行税利分流和分税制”。同年中央选择天津等九个地区进行分税制试点。1993年分税制改革被写进《关于社会主义市场经济若干重大问题的决议》。1994年1月1日,分税制财政管理体制正式实行。分税制改革的原则和主要内容是:按照中央与地方政府的事权划分,将税种统一划分为中央税、地方税和中央地方共享税,分设中央与地方两套税务机构分别征管。在分税制实施的最初10年间,也即1994年-2003年,财政收入年均增长17.2%,其中中央收入增长17.0%6,地方收入增长174%,2003年中央财政收入占全国财政收入的比重为54.6%,比1993年提高了32.4个百分点。

摘编自赵云旗《中国分税制财政体制研究》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括20世纪90年代分税制改革进程的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析20世纪90年代分税制改革的意义。

高三历史非选择题中等难度题查看答案及解析

-

请阅读材料,完成下列要求。

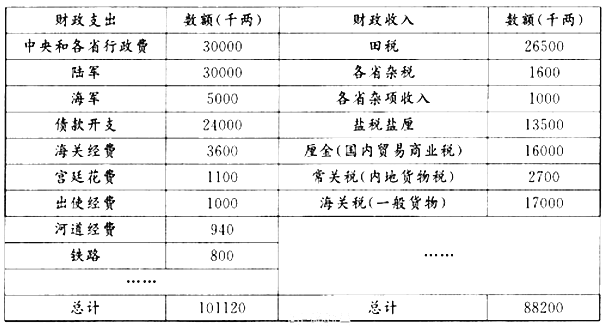

材料l901年为确定《辛丑条约》的赔款数额,总税务司赫德向列强提供了清朝财政报告,其中收支状况表如下:

结合所学知识,以“从财政收支看清末政治经济状况”为主题,解读材料。

要求:提取信息充分(不同角度的信息至少3条)、总结和归纳准确、解释完整、逻辑清晰。

高三历史连线题困难题查看答案及解析

-

“1993年2月,国务院发布《关于加快粮食流通体制改革的通知》后,各地相继取消了城镇口粮定量供应制度。至此,长期以来实行的票证制度退出历史舞台。”材料表明我国( )

A.生产资料所有制的变化

B.生产组织形式的变化

C.经济管理体制的变化

D.产品分配方式的变化

高三历史选择题中等难度题查看答案及解析

-

“1993年2月,国务院发布《关于加快粮食流通体制改革的通知》后,各地相继取消了城镇口粮定量供应制度。至此,长期以来实行的票证制度退出历史舞台。”材料表明我国出现了

A.生产资料所有制的变化 B.生产组织形式的变化

C.经济管理体制的变化 D.产品分配方式的变化

高三历史选择题简单题查看答案及解析